即時氣候監測

季節特徵概述

夏季

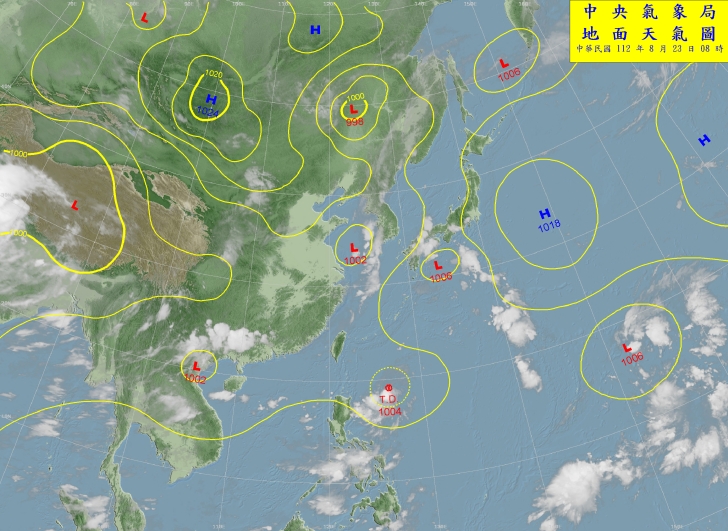

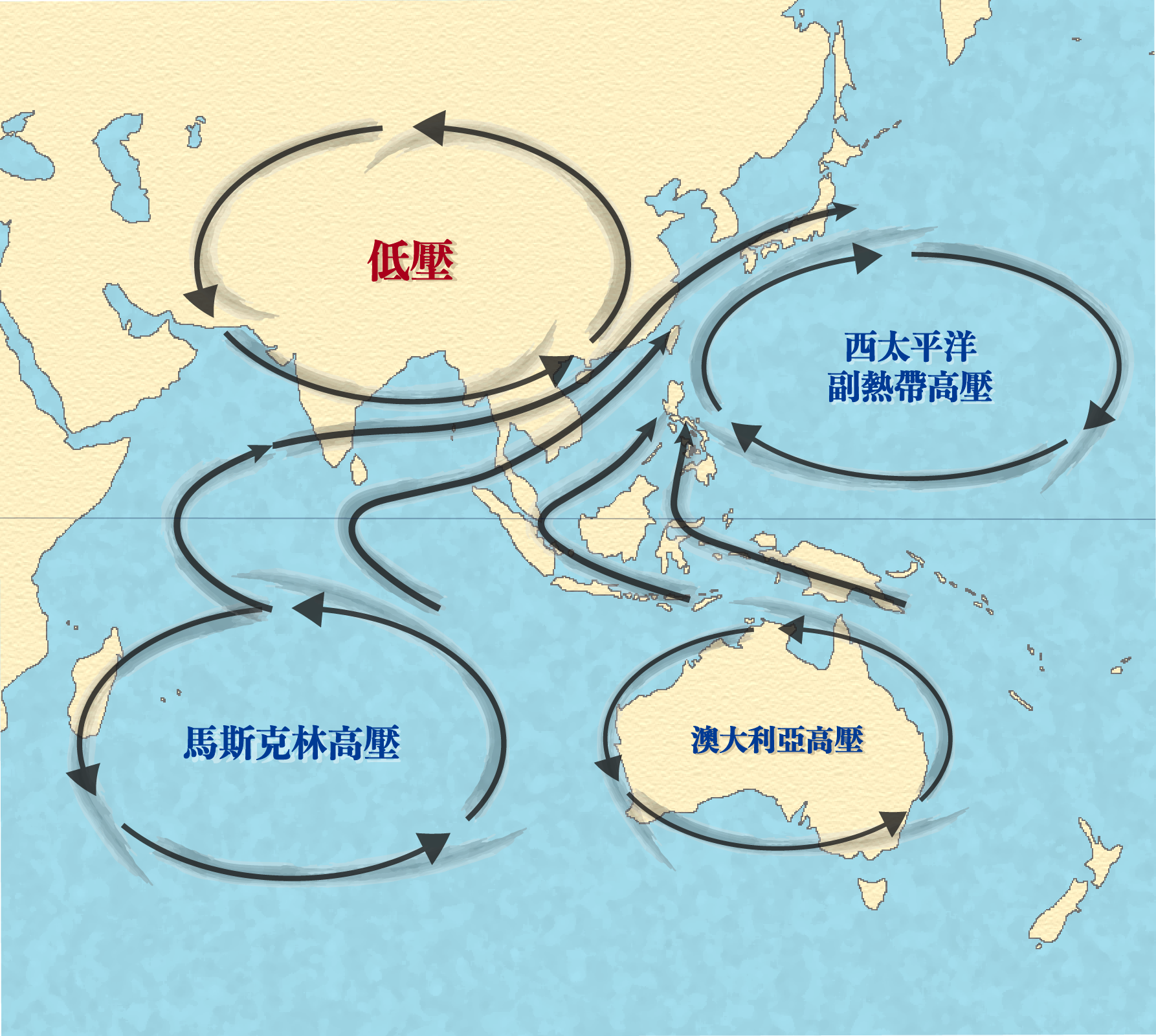

臺灣的極端高溫通常發生在盛夏,主要受到太平洋副熱帶高壓(以下簡稱副高)籠罩,或是颱風靠近或西南風引起的「焚風效應」等因素造成高溫。臺灣位於太平洋西側,西邊有歐亞大陸,東邊為廣大的太平洋,當夏季時太陽直射北半球,亞洲大陸上的低壓會逐漸發展起來,太平洋則為副高勢力。當太平洋副高北移或減弱,於南海至菲律賓附近易形成低壓帶,此低壓帶為孕育颱風的溫床。颱風生成後多半會沿著副高邊緣朝西北方向移動,菲律賓、臺灣、東南亞沿岸、韓國及日本等地均容易受到颱風侵襲。

氣溫

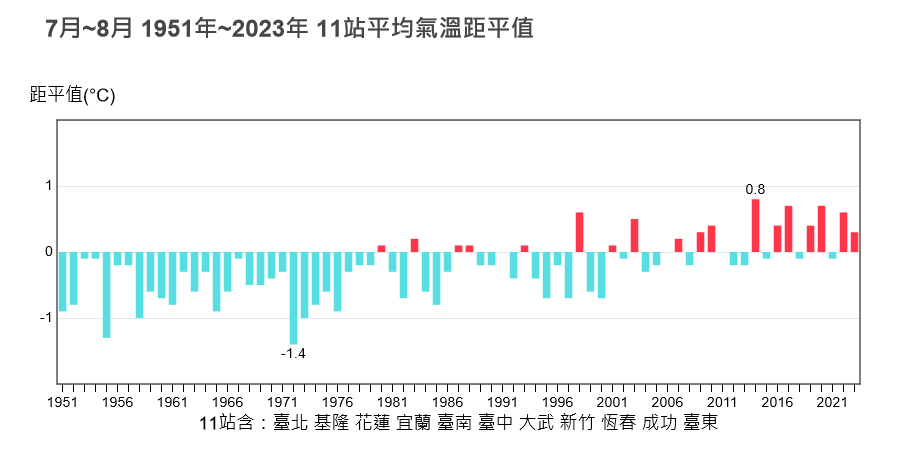

本世紀以來臺灣夏季氣溫上升程度相當顯著。以夏季氣溫最高的2014年來說,平均氣溫達攝氏29.6度,高於氣候平均值攝氏0.8度左右。

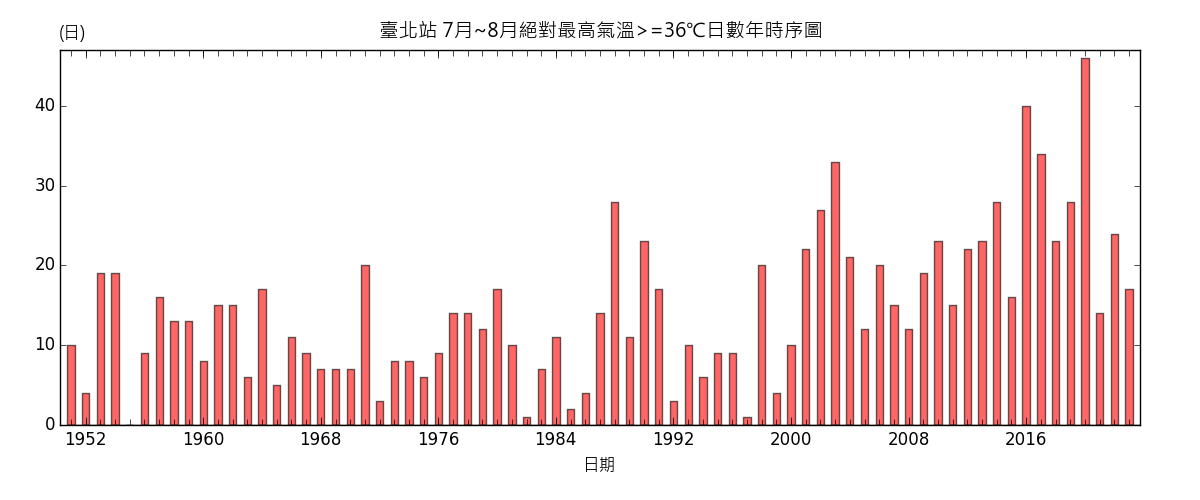

2000 年之後,各測站觀測到的高溫日數也逐年上升,以臺北站為例,2020年日最高溫超過攝氏36度的天數達46天。夏日時要嚴防高溫,避免中暑、熱衰竭等可能發生之身體傷害與危險。

降雨

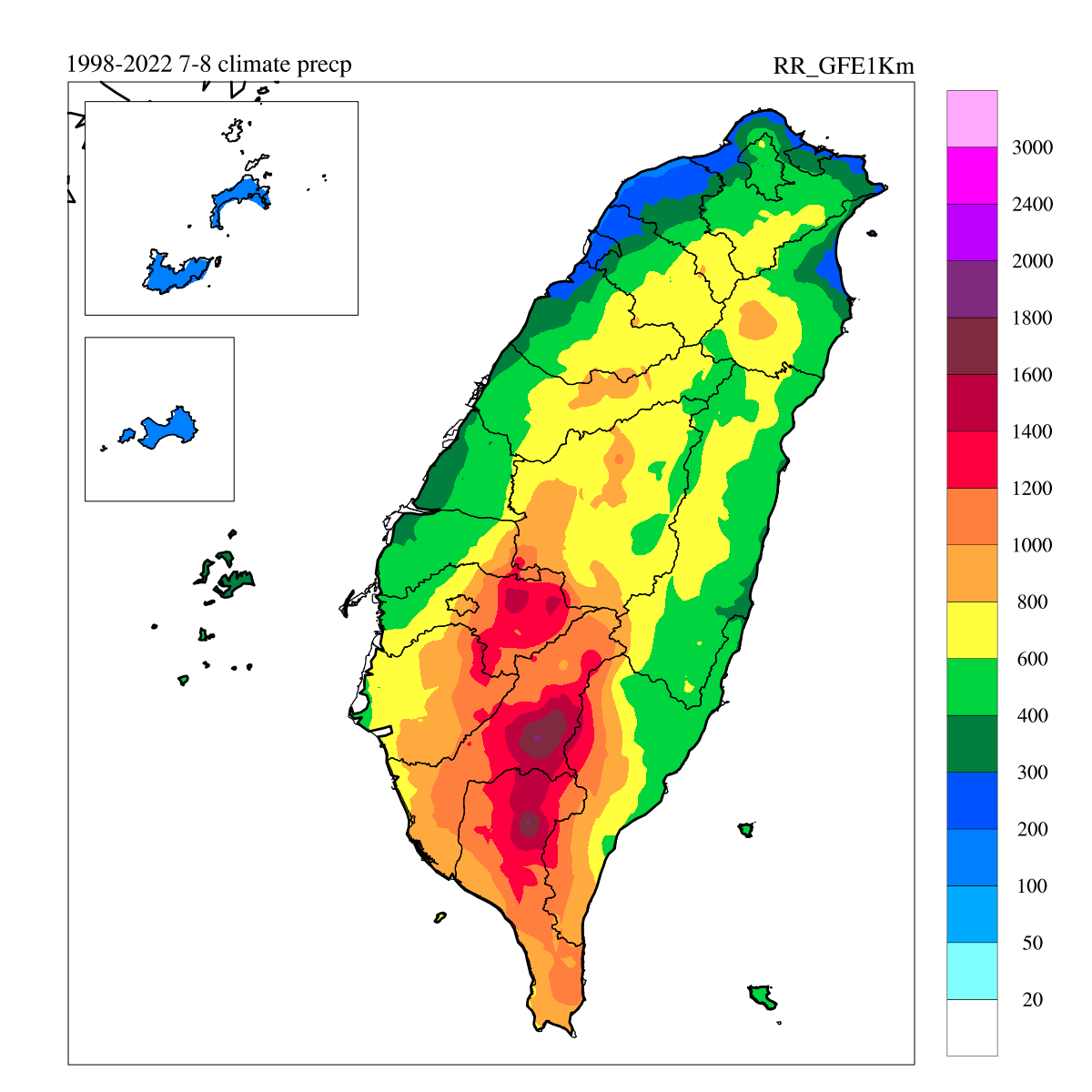

臺灣夏季的雨量分佈受地形的影響很大,迎風面的西部地區雨量遠多於東部地區。

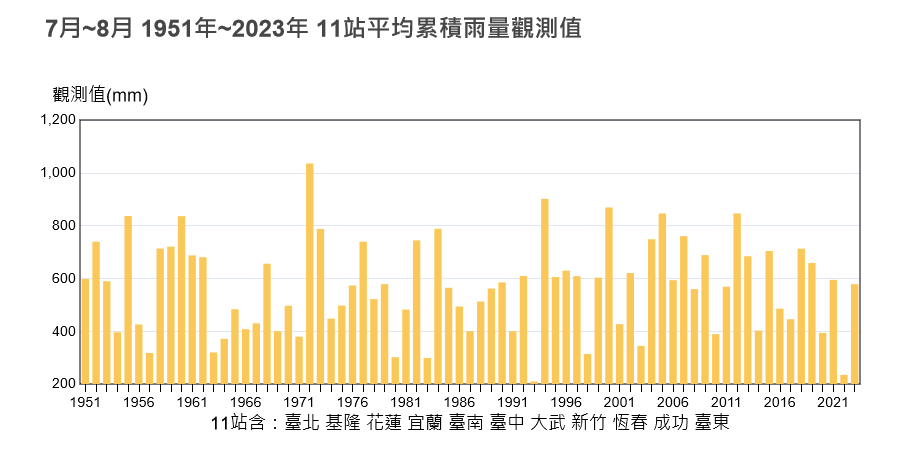

夏季(7-8月)臺灣平地11個測站平均雨量的中位數約606.9mm,但是年際之間的變化很大,1951年至今,雨量最多的1972年有1035.3mm,為雨量最少1993年209.8mm的將近5倍。

環流特徵

赤道因長年接受日照,上升氣流作用強,上升的氣流會往兩極方向前進,隨著緯度變高也逐漸冷卻,並且在緯度約 30 度附近下降,吹回赤道,形成一個環流。為了紀念率先提出這個概念的科學家喬治哈德里(George Hadley),這個環流也被稱為哈德里環流。吹回赤道的風因為科氏力的緣故,會往西方偏移,在低層形成了信風,在北半球是吹往赤道的東北風,南半球是東南風。在哈德里環流作用下,會形成副熱帶地區的高氣壓系統,在太平洋形成的就稱為太平洋副熱帶高壓。夏季時因為太陽直射的緯度北移,熱帶對流區域隨之北移,太平洋副熱帶高壓在北半球的範圍也隨之擴展,進而對太平洋西岸的臺灣產生顯著的影響,哈德里環流從中緯度下沉的空氣由於下沉增溫,會變得乾燥且穩定,並抑制低層的上升運動,減少對流的發生。所以當太平洋副熱帶高壓籠罩臺灣時,有時會看到萬里晴空,降雨機率也會降低。

夏季陽光直射地表,所以地表受到更強烈的加熱,空氣塊被加熱後上升,若大氣處在對流性不穩定的狀態下時,容易有深對流發生形成氣團性雷雨。同時,進入夏季後,臺灣的盛行風由冬季的東北風,轉變為暖濕的熱帶海洋性氣團所帶來的「西南風」或「偏南風」,增加局部地區降雨的機率。

太平洋副熱帶高壓脊籠罩時天氣穩定,不易成雲降雨,炙烈的陽光導致高溫炎熱的天氣;當高壓減弱、邊緣比較東退時,臺灣由於地勢陡、山區多,在午後海風環流建立後,容易在陸地上形成對流作用而造成雷陣雨。在各都會區中,被群山包圍的臺北,當午後海風從淡水河及基隆河的河口進入臺北盆地交會並舉升,就容易造成午後雷陣雨; 有些研究指出,近年來都市化所造成的熱島效應,更進一步加強夏季午後雷雨的發展。

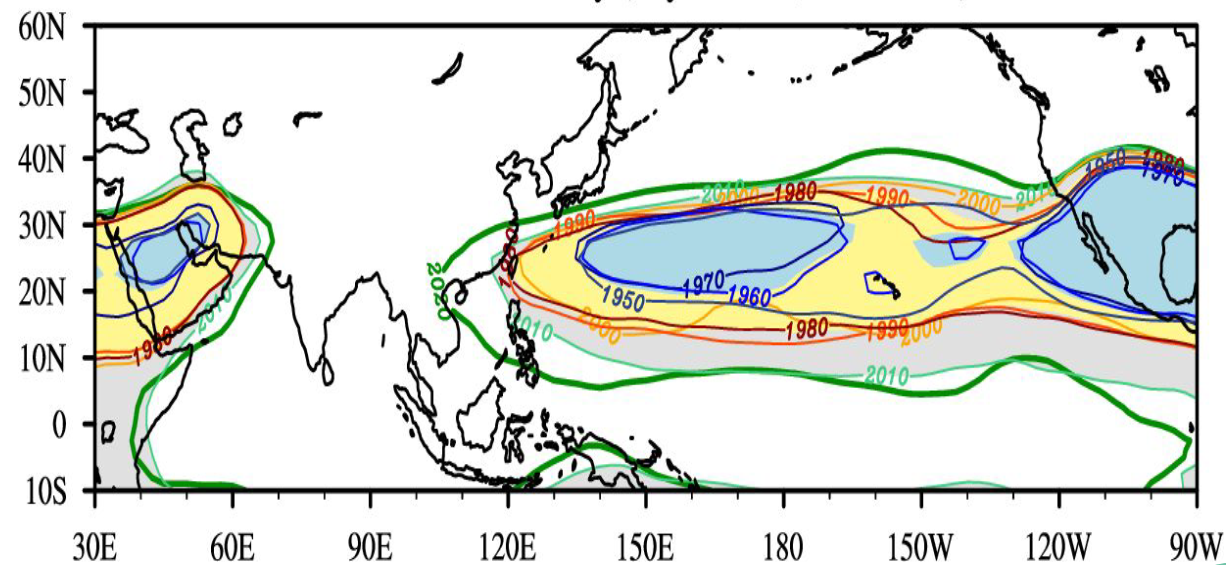

比較近幾十年太平洋高壓於夏季(6月至8月)的強度變化,可發現早期在1950至1970年代最西只到達東經135度左右,但近年來太平洋高壓有越來越往西延伸的趨勢,西伸的位置已覆蓋至臺灣上空,近10年西伸位置甚至接近中國華南,副高強度增強使得近年來夏季平均溫度偏高,極端高溫日數也有偏多的趨勢。