即時氣候監測

關於乾旱

乾旱是指在一段時間內(通常是一個季節或更長)降水量顯著低於正常水平,從而影響土壤、水源和植物生長的現象。乾旱的持續時間可以有所不同,可能迅速發展且僅持續幾週,極端高溫和強風會加重乾旱的情況,但更常見的是乾旱可能持續數月或數年。

世界氣象組織(WMO)指出全球每年有5500萬人受到乾旱的影響,乾旱幾乎對世界各地的牲畜和農作物造成最嚴重的危害。乾旱威脅人們的生計,增加疾病和死亡的風險,並助長大規模移民。水資源短缺影響全球40%的人口,到2030年,多達7億人面臨乾旱而流離失所的風險。對台灣來說,乾旱會造成農林漁業、工業以及民生需求..等的嚴重影響,並帶來巨大的經濟、環境和社會壓力。

氣象乾旱

氣候變異造成長時間的降雨量不足或蒸發量增加所造成。

農業乾旱

土壤含水量逐漸減少,造成農作物產量下降。

水文乾旱

降雨量不足使得水循環系統中含水層、湖泊和水庫等來源的可用水儲量低於當地重要閾值。

社會經濟乾旱

因乾旱造成水資源短缺,進而對民生經濟造成影響。

台灣歷史乾旱

臺灣因中央山脈的阻隔,降雨有明顯的季節及地區性差異。2月至4月北部地區逐漸進入春雨季,但南部地區在春雨時節仍不易下雨。5月至6月為梅雨季,此季節的降雨在臺灣西半部是僅次於颱風的重要來源。7月至9月的降雨為颱風等熱帶系統影響,其雨量是臺灣最重要水資源。10月後臺灣中南部開始進入枯水期,其中每年12月至隔年1月是一年中全臺雨量最少的月份。

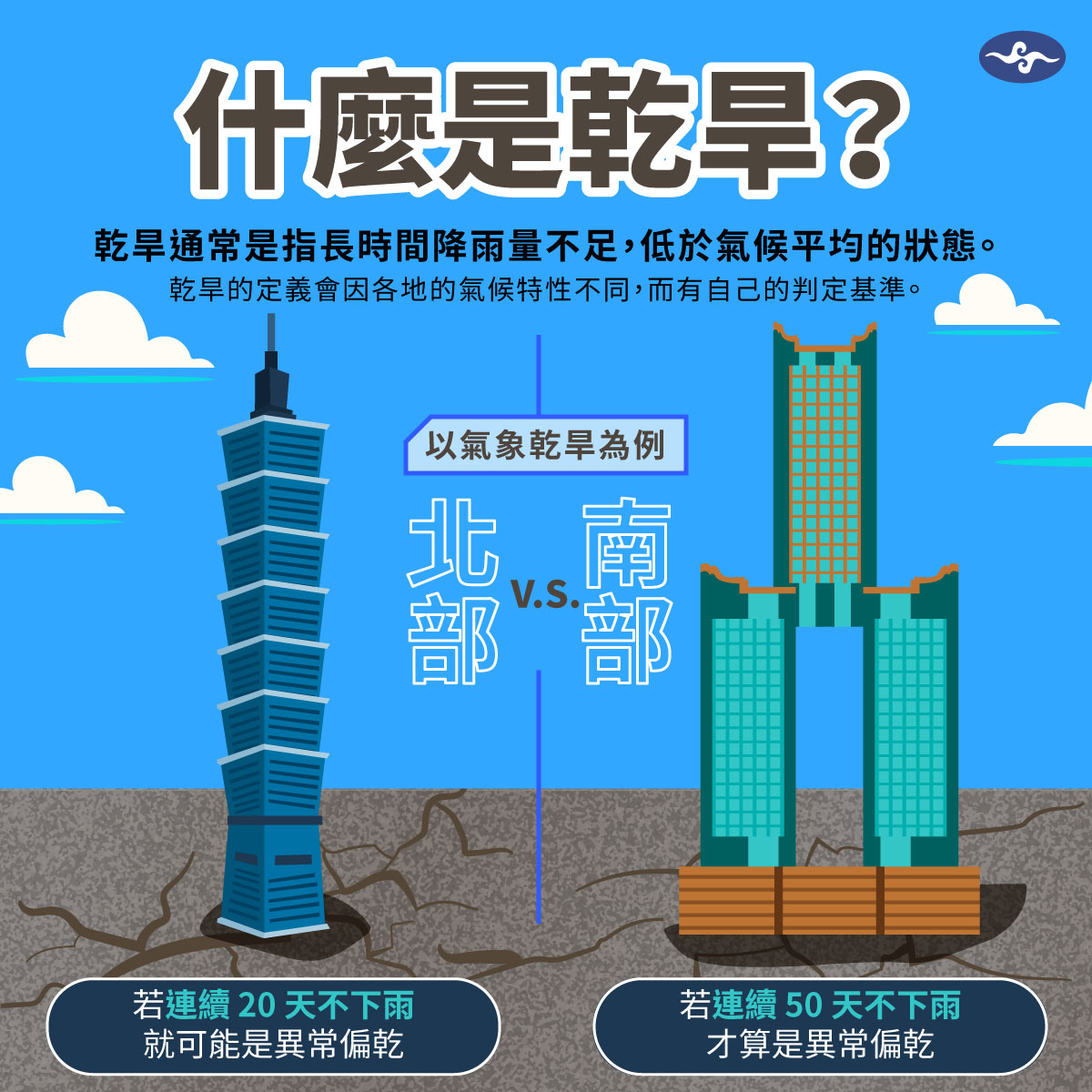

由於不同地區的氣候特性及地形的影響,使得不同地區的雨季長短和雨量多寡有明顯差別。冬季北部和東部地區若有連續20天不下雨,就屬氣候上少見的異常現象;但在南部地區要連續50天不下雨才算是異常偏乾。這主要是因為冬季東北季風帶來的水氣受到高山阻擋,南部地區在背風面不易降雨,每年11月至隔年2月是南部地區的季節性乾期;北部及東部地區則因沒有山脈阻擋作用的影響,季節性乾期不如南部及西部地區明顯。

-

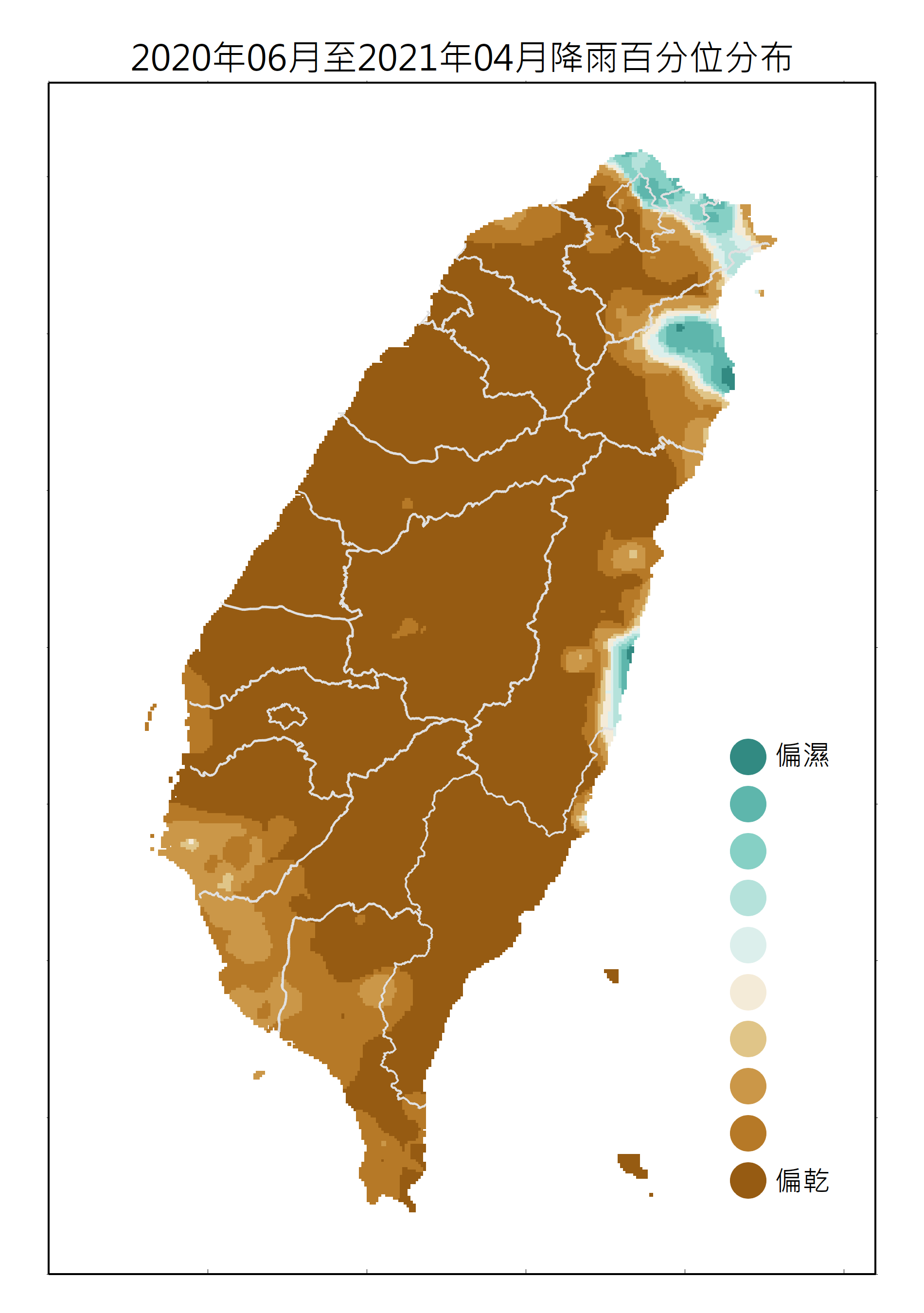

2020-2021 (2020/06-2021/04)

此次乾旱事件被稱作「百年大旱」,從2020年梅雨季提早結束、副高異常偏強使5月至10月皆無颱風登臺,造成2020年雨季降雨量偏少、水庫蓄水量偏低,而秋冬季原本就降雨量偏少,因此乾旱情況持續,至2021年春季受到反聖嬰事件使西南風減弱、季內振盪乾相位導致春雨偏少,連續數月的降雨不足讓水庫蓄水量持續下探、乾旱情況更為嚴峻,因而導致百年大旱,此次旱象危機直到5月梅雨鋒面造訪才較為緩解,後續受颱風與西南氣流帶來降雨使水庫水位上升,於8月多這場乾旱事件才畫上句點。

-

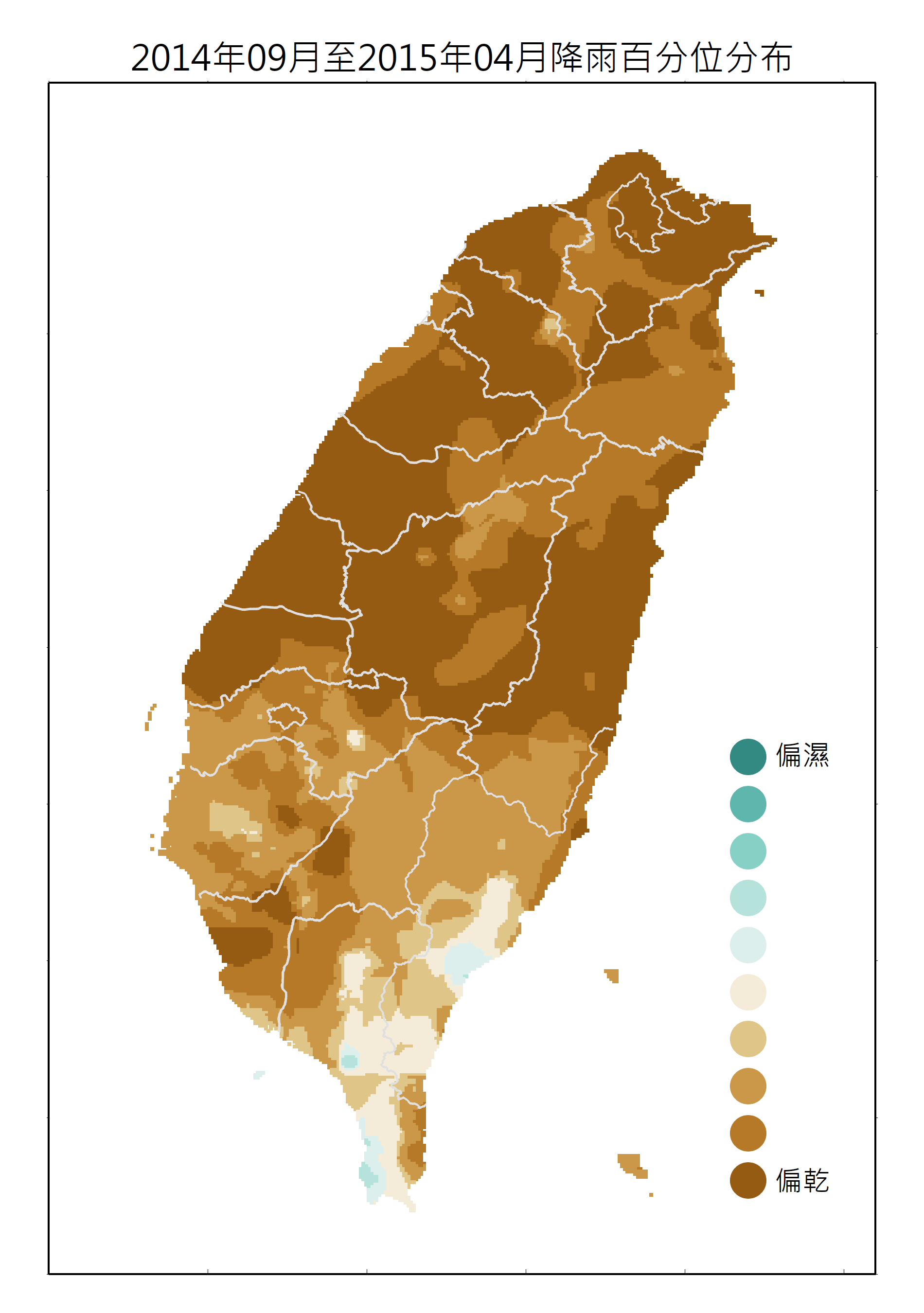

2014-2015 (2014/09-2015/04)

2014年颱風季與秋季雨量偏少,水庫蓄水率降低,2015年春季降雨雖正常但旱象仍未緩解,開始面臨水源調度及灌溉缺水問題,直至5月梅雨鋒面過境才緩解旱象,此次乾旱事件從2014年9月延續至2015年4月,缺水情況則是直至颱風帶來降雨才結束。

-

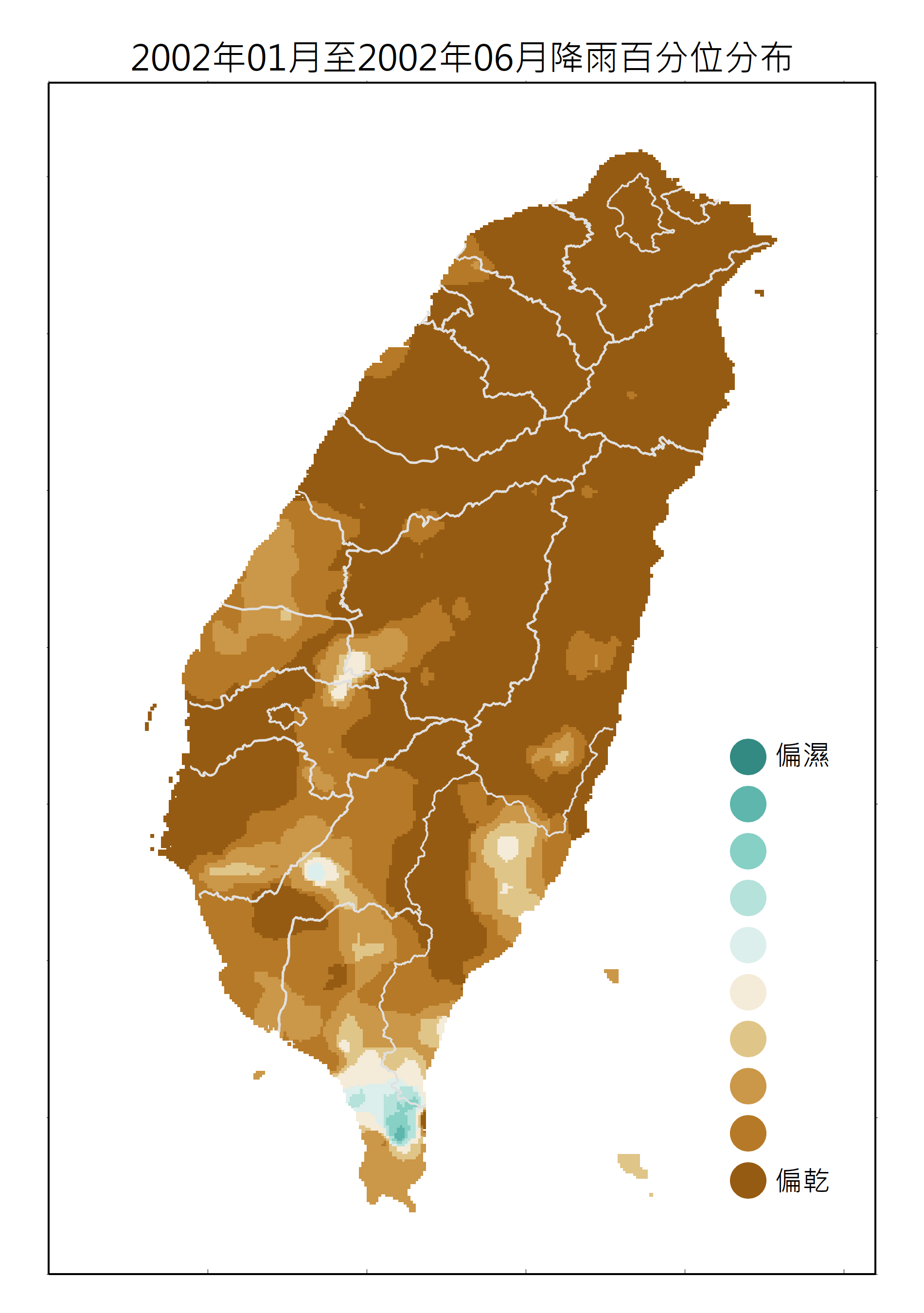

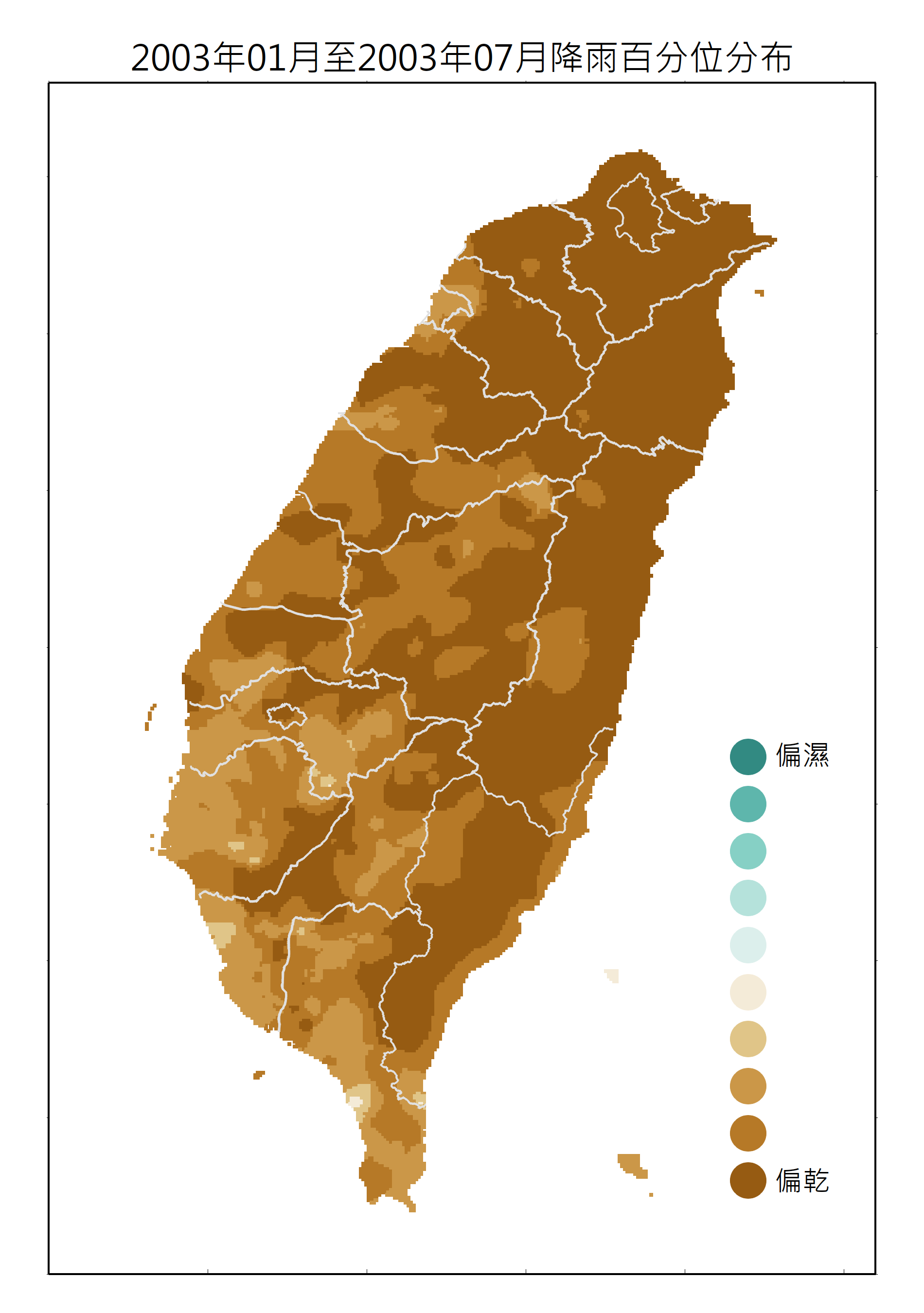

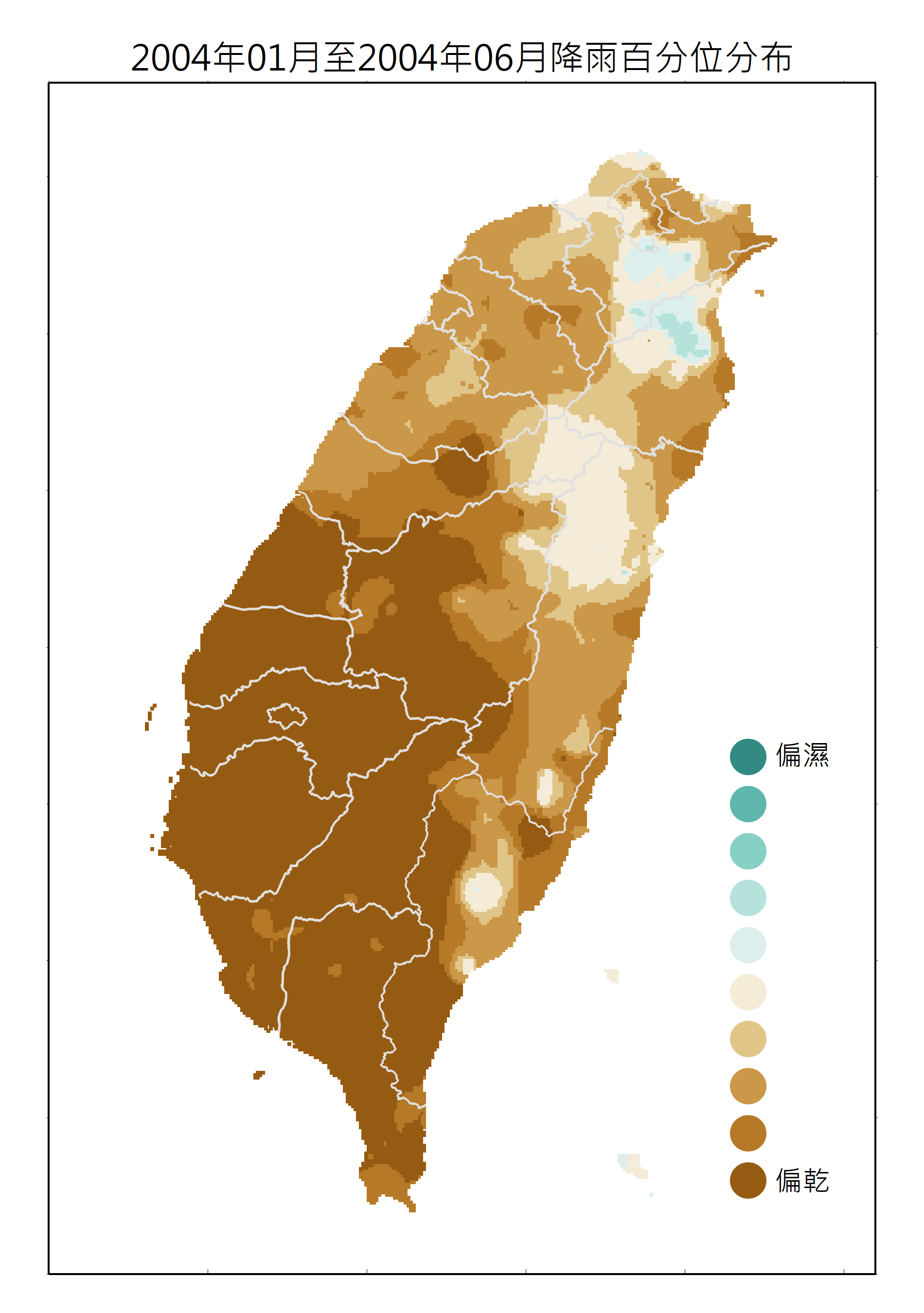

2002-2004 (2002/01-06、2003/01-07、2004/01-06)

2002年至2004年連續3年春季、梅雨季的降雨量不足,每年皆有近7個月的乾旱發生,雖有2002年7月颱風雷馬遜、颱風納克莉、2003年9月颱風杜鵑的影響稍解旱象,但連續3年的春季以及梅雨季降雨量皆低於氣候平均值,使得乾旱事件從2002年延續至2004年7月後才完全解除。

標準化降水指數(SPI;Standardized Precipitation Index)是一種廣泛使用的指數,用於描述時間尺度上的氣象乾旱。世界氣象組織(WMO)於2009年推薦SPI作為主要的氣象乾旱指數,各國可將其用於監測乾旱。以時間為主軸,將不同尺度(1、3、6、9、12個月等)的降水量化成SPI指數(SPI1、SPI3、SPI6…等),SPI指數小於-1.0即定義為各種不同程度的乾旱,一般來說,小於-2即為極端乾旱。SPI3為近3個月降雨量與歷史同期降雨量相比的數值,代表近3個月的乾旱情況,同理,SPI6代表近6個月的乾旱情況, SPI12則代表過去1年的乾旱狀態。

SPI的計算方式如下,一開始,假設月平均雨量資料(Pk)為連續,並將Pk 依分析時間長度a(N個月)進行累加,可得到第k年分析時間長度為a之累積雨量Rk,a,公式如下。

其中,Rk,a為累積雨量;a為雨量累積的月份數量;Pk為當月月平均雨量;Pl為Pk月往前推k或l月分的月平均雨量。舉例說明,假設要計算2021年5月的SPI3,是取2021年3、4、5月的月平均雨量計算總和,總和結果即為 R5,3。

SPI的計算過程中,資料統計特性須滿足常態分佈或對數常態(log-normal)分佈,但實際觀測的雨量資料分佈型態近似於Gamma分佈,因此須進行統計分佈型態轉換,轉換後的數值即為SPI。