即時氣候監測

什麼是季內振盪?

季內振盪 ─ 大自然的韻律與變化

我們都知道天氣並非總是穩定的,即便在同個季節中,也會看到天氣的起伏波動。但你是否曾經注意到過,這些看似隨機的天氣變化,有時其實並不隨機,而是遵循著某種「內在節奏」有規律的在進行著。這類大自然本身就存在的韻律,其中之一被稱為季內振盪(Intraseasonal Oscillation,簡稱ISO)。

季內振盪,顧名思義,是指變化週期比季節長度短,但又比一週內的天氣變化來得長,時空尺度介於天氣到氣候之間的大氣和海洋現象。這種現象會對全球各地的天氣與氣候型態產生深遠影響,特別是在熱帶地區。

熱帶季內振盪

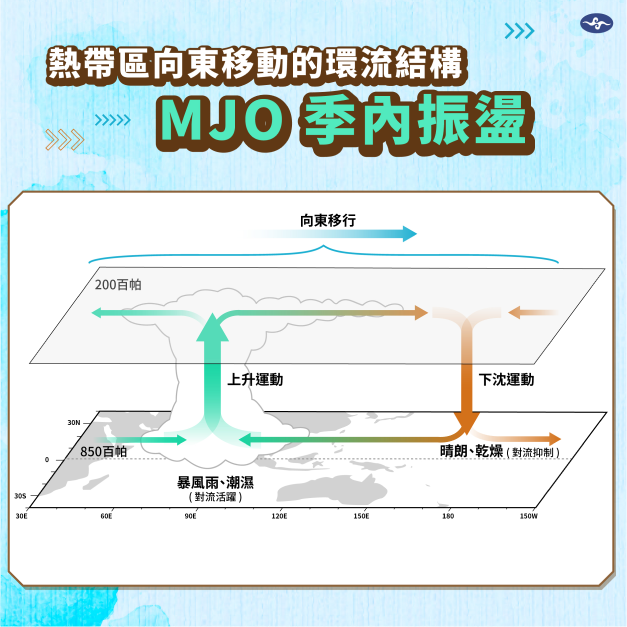

熱帶季內振盪最初是由Roland Madden 和Paul Julian 兩位學者所發現的,他們在1971年分析赤道太平洋上坎頓島的風場觀測資料(1957~1967年)時,發現大氣對流層的上層與下層有「反相、沿赤道向東移行的環流結構」,在整個環流結構由西向東推進的過程中,會改變所經之地的降水和氣流,其存在可以解釋為什麼有時候熱帶地區的降水會突然增多,或是季風活動突然變強。為紀念此一重要發現,便將熱帶地區沿赤道東移之季內尺度的振盪現象,又稱作 Madden-Julian Oscillation,這也就是最為人所知的MJO。

如何監測?

熱帶季內振盪雖然一整年都存在,但它的強度和移行路徑有季節差異。冬季的季內振盪較為活躍,且大多是從印度洋生成並往東移行;而夏季的季內振盪(Boreal Summer Intraseasonal Oscillation,簡稱BSISO)除了有往東移行的特徵外,有些時候會在東移至印度洋及西太平洋時,出現往北或西北移行的特徵。

因此在氣候監測預報作業上,通常會使用MJO(RMM)指數及BSISO(BSISO1、BSISO2)指數來監測不同季節的熱帶季內振盪傳播訊號,並依據對流移行路徑,將行經區域分成八個相位,以監測其傳遞路徑與強度變化,並預測中長期的氣候走向。

MJO(RMM)指數對於赤道向東傳播的季內振盪訊號,可以有很好的掌握。而BSISO(BSISO1、BSISO2)指數則能有效捕捉夏季季內振盪在亞洲季風區北傳的特徵,其中BSISO1指數主要監測典型向北傳播的訊號,BSISO2指數可用於監測季風發展前期及季風開始等較高頻(10~30天)的訊號。

為什麼要關心熱帶季內振盪?

對全球天氣和氣候的影響性

熱帶季內振盪的影響是全球性的,隨著MJO或BSISO對流位置的變化,會對熱帶區域的氣候有顯著影響,例如改變澳洲與印度季風的時間、颱風活動、聖嬰現象與降雨系統等,同時也會經由遙相關(註)影響中緯度的天氣系統,在全球各地隨之伴發像是熱浪、洪水、颱風、龍捲風等等的極端天氣事件

對臺灣而言,根據過去統計經驗,在冬、春這兩個季節,當熱帶季內振盪的強對流移行至印度洋及海洋大陸西側附近時,大氣環境條件有利臺灣附近水氣增加,降雨將增多;夏季時,熱帶季內振盪來到東南亞、南海至西太平洋區域,有利臺灣降雨的同時也會增加西太平洋上的熱帶擾動與颱風生成。

註:遙相關(teleconnection)指的是與相隔一定距離的氣候異常產生關聯。對季內預報的重要性

也由於熱帶季內振盪的對流特性和具週期性的移動特徵,使其有可預測性,這對於三至四週的預報來說,是十分重要的參考因子。如果我們能更瞭解這個現象的機制,將有助於提升季內預報的能力,如此一來,便可以提早防範可能的自然災害。

東亞環流及台灣氣候影響特徵

以下展示的是,當有顯著MJO或BSISO發生時,在不同相位及所選時間,對東亞環流及臺灣氣溫、雨量的影響分布特徵。使用資料期間為1998-2016年。

*夏季季內振盪BSISO指標(BSISO1、BSISO2)之監測產品於每年5月至10月期間提供

熱帶季內振盪(Madden-Julian Oscillation,MJO)

相位圖:過去90天指標相位變化

時間序列:過去90天指標振幅變化

夏季季內振盪(Boreal Summer Intraseasonal Oscillation,BSISO)

相位圖:過去90天指標相位變化

時間序列:過去90天指標振幅變化

💡熱帶季內振盪 - 特點綜整

-

👉

一種有韻律的大氣現象

- 在熱帶地區,由西向東傳播,繞行全球一周的深對流系統。

- 對流通常在熱帶印度洋生成,往東通過海洋大陸至太平洋後逐漸減弱,但持續向東繞行,1個完整週期約30~60天。(可以想像一個巨大的對流雲,在熱帶由西向東移動發展)

-

👉

有升有降、有濕有乾

- 季內振盪可分為對流活躍(增強降雨)及對流抑制(減少降雨)兩種階段。

- 對流活躍的區域,有劇烈的上升運動,讓地面空氣舉升作用加強,促使對流雲系和降雨的發展。

- 在舉升後的空氣終將回歸某處,因此在強對流區的前後,分別是對流抑制的區域,大規模的下沉運動不利於降雨發生。

-

👉

和臺灣冬季天氣的關係

當季內振盪的強對流位於印度洋和海洋大陸時,大氣環境條件有利臺灣附近水氣增加,降雨增多。

-

👉

有跡可循,三至四週預報關鍵

由於季內振盪的對流特性和具週期性的移動特徵,使其有可預測性,對三至四週預報來說,是十分重要的參考因子。