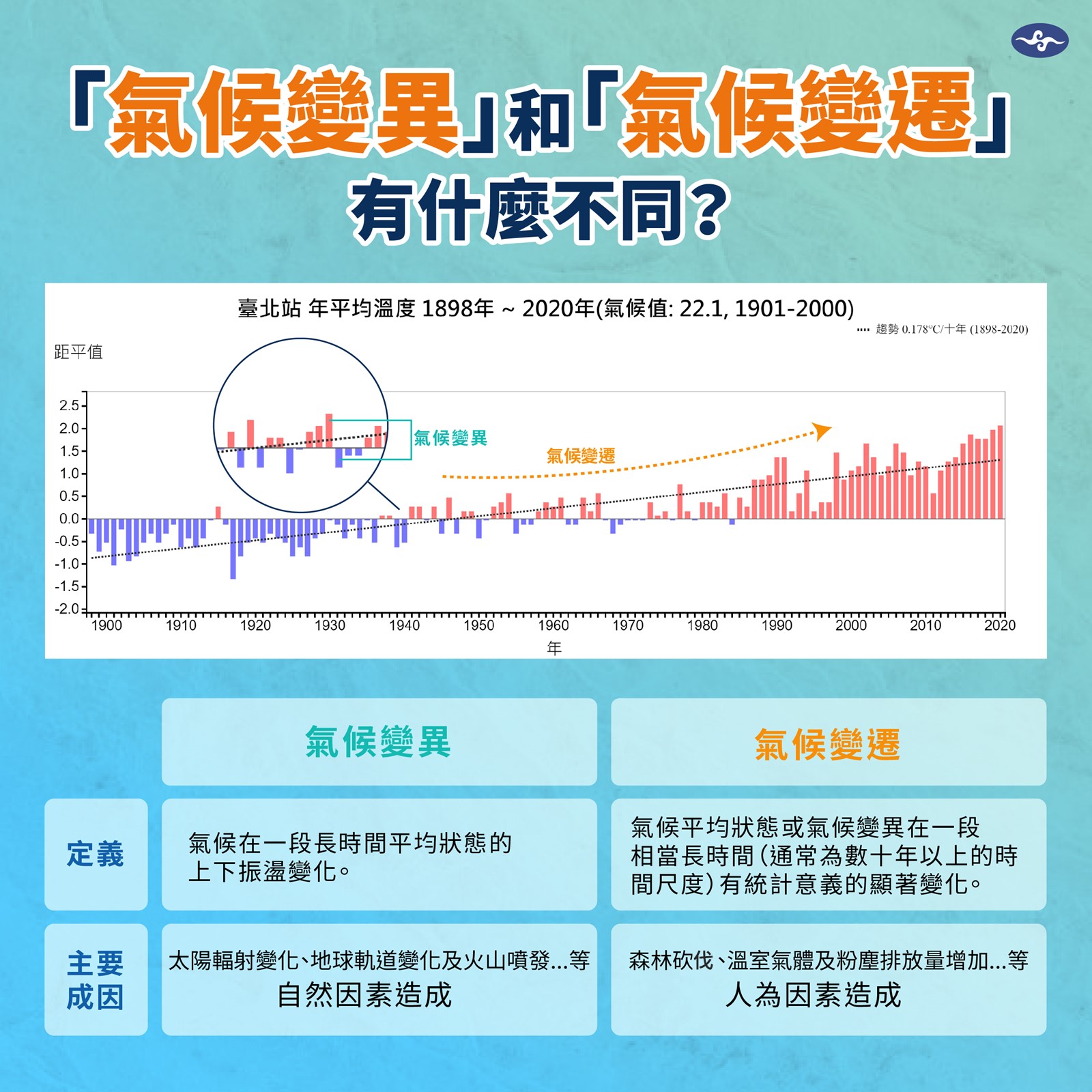

有關氣候變異

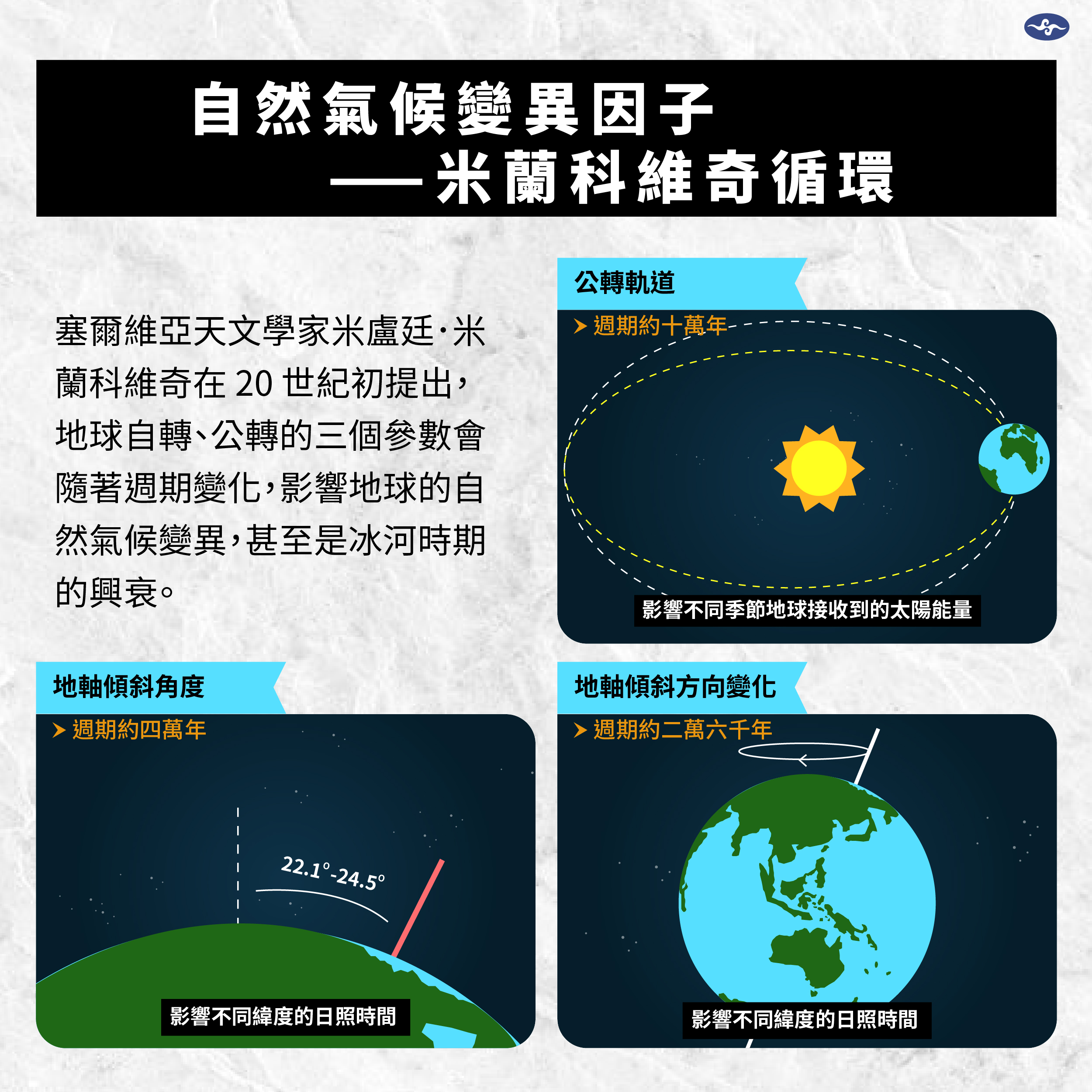

地球歷史上的溫度不斷地變化,呈現多重尺度的特性,在地球歷史上的某些時期,地球處於所謂的「溫室氣候」狀態,這時溫度較高,冰川覆蓋較少或幾乎不存在。反之,在某些時期,地球處於所謂的「冰雪球」狀態,幾乎所有地區都被冰層覆蓋。過去近300萬年,有充分的證據顯示,這段期間的氣候變化與地球圍繞太陽的軌道的週期變化有關,也即所謂的米蘭科維奇循環。這些週期改變了每個緯度每個季節接收的太陽輻射,有許多研究顯示,北半球各大洲夏季日照量相當重要:如果低於某個門檻值,上一個冬季的雪在夏季就不會融化,隨著越來越多的雪積累下來,冰原就開始增厚,進而造成冰期來臨。米蘭科維奇循環的理論,主要解釋了百萬年來地球所發生的週期性「自然氣候變異」。除了米蘭科維奇循環,其他如太陽活動、火山活動、溫室氣體循環、溫鹽環流等也都是造成地球氣候變化的自然因素,雖然各自的影響時間長短不同,但都說明了地球的一些自然微小變化,可能會是影響地球長期氣候發生變化的因素之一。

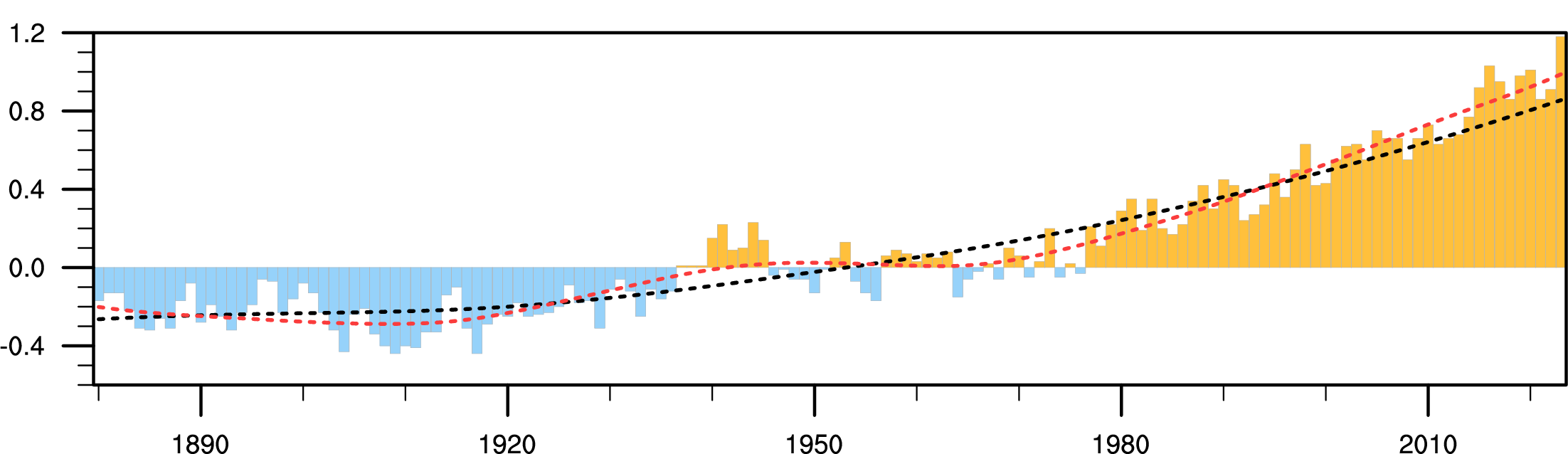

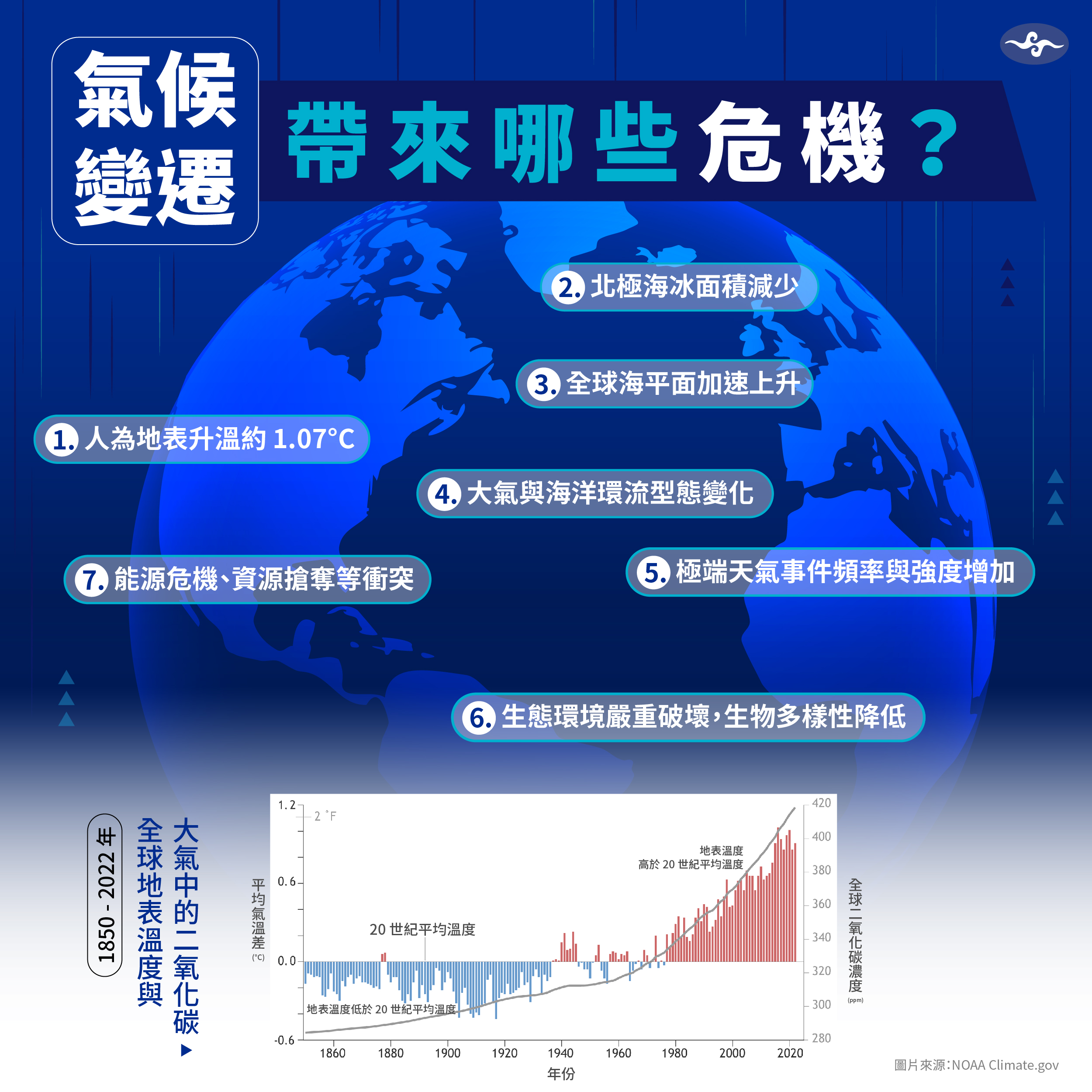

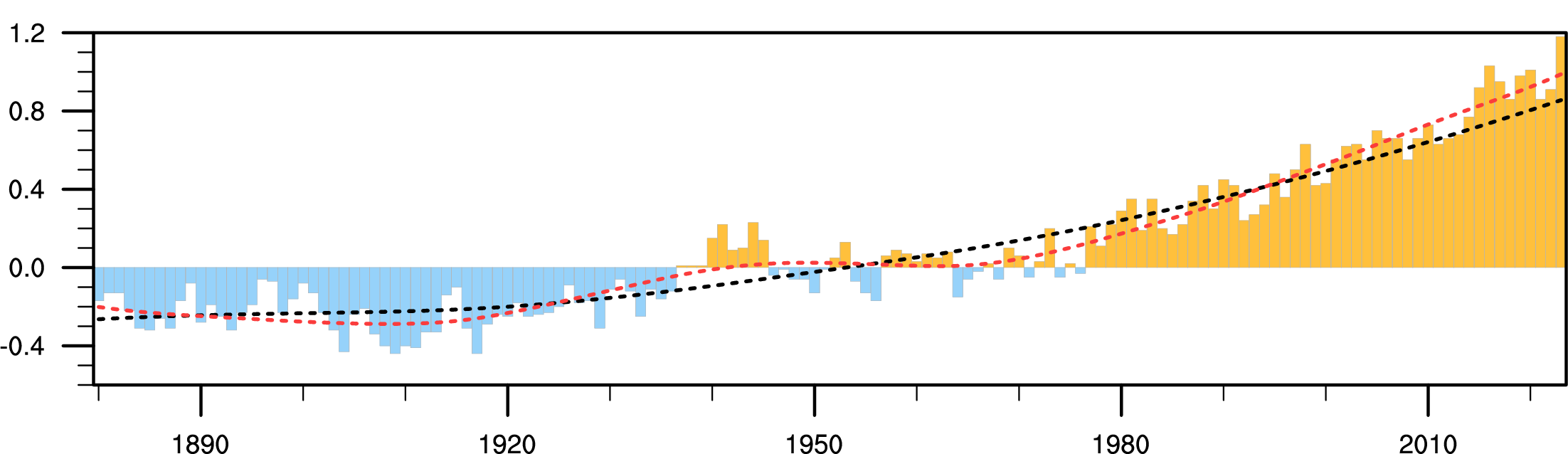

過去百年來的資料分析顯示,全球平均氣溫持續上升,且依據政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)報告指出,全球暖化有逐漸加速的跡象,並且認為為溫室氣體的過度排放是近半世紀來全球暖化的主要因素。然而,全球平均氣溫並非直線上升,而是呈現上下振盪的緩慢上升趨勢(如下圖紅虛線),此一上下振盪的溫度上升現象,與地球系統自然變異的年際/年代際振盪有關,說明除了人為造成的氣候變遷,氣候變異對於氣候變化造成的影響不可忽略。

1880至2023年全球陸地及海洋之平均氣溫距平時序圖,橫軸為年份,距平值(縱軸)為實際值減去1901至2000年的平均,黑、紅色曲線分別為EEMD註的趨勢、趨勢疊加年代際的變化。資料來源為美國環境資訊中心(National Centers for Environmental Information, NOAA/NESDIS/NCEI)

註:系集經驗模態分解(Ensemble Empirical Mode Decomposition, EEMD)可將數列分解不同的模態,模態由高頻至低頻逐一排序,最後一個模態為趨勢。

對於氣候變異的監測

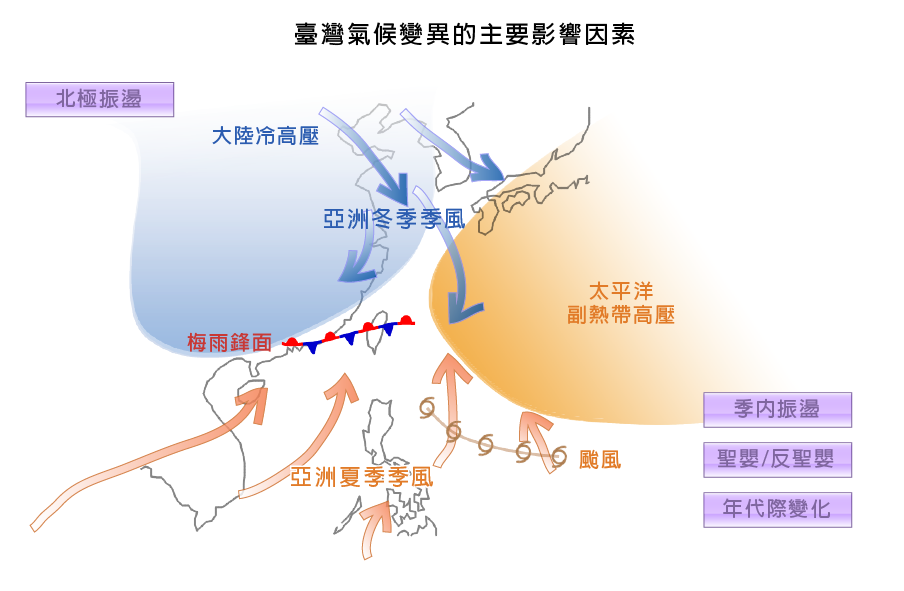

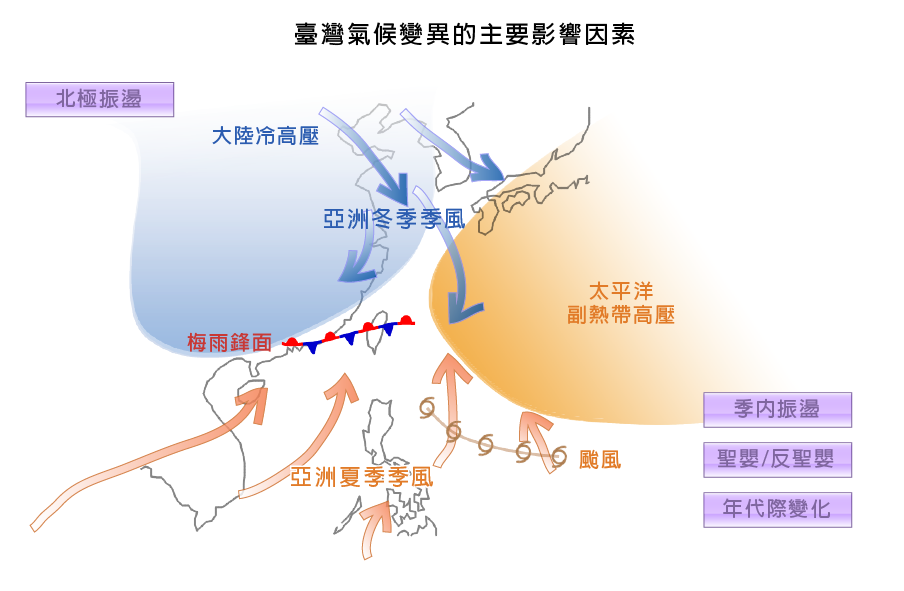

臺灣位處於東亞季風影響範圍內,因與地形交互作用,為臺灣帶來不同的氣候特徵。於冬季受北方冷高壓及東北季風影響,降雨集中在迎風面北部及東北部地區,針對冬季季風指標(東亞主槽強度、西伯利亞高壓強度)的監測,對溫度及降雨影響能有效地提前做出應對;夏季受太平洋副熱帶高壓西側及西南季風影響,為臺灣南部地區主要的降雨季節,針對夏季季風指標(副熱帶高壓強度、西北太平洋夏季季風指標)做即時性的監測,能針對南部水資源的管理提前有一定程度的應對措施。

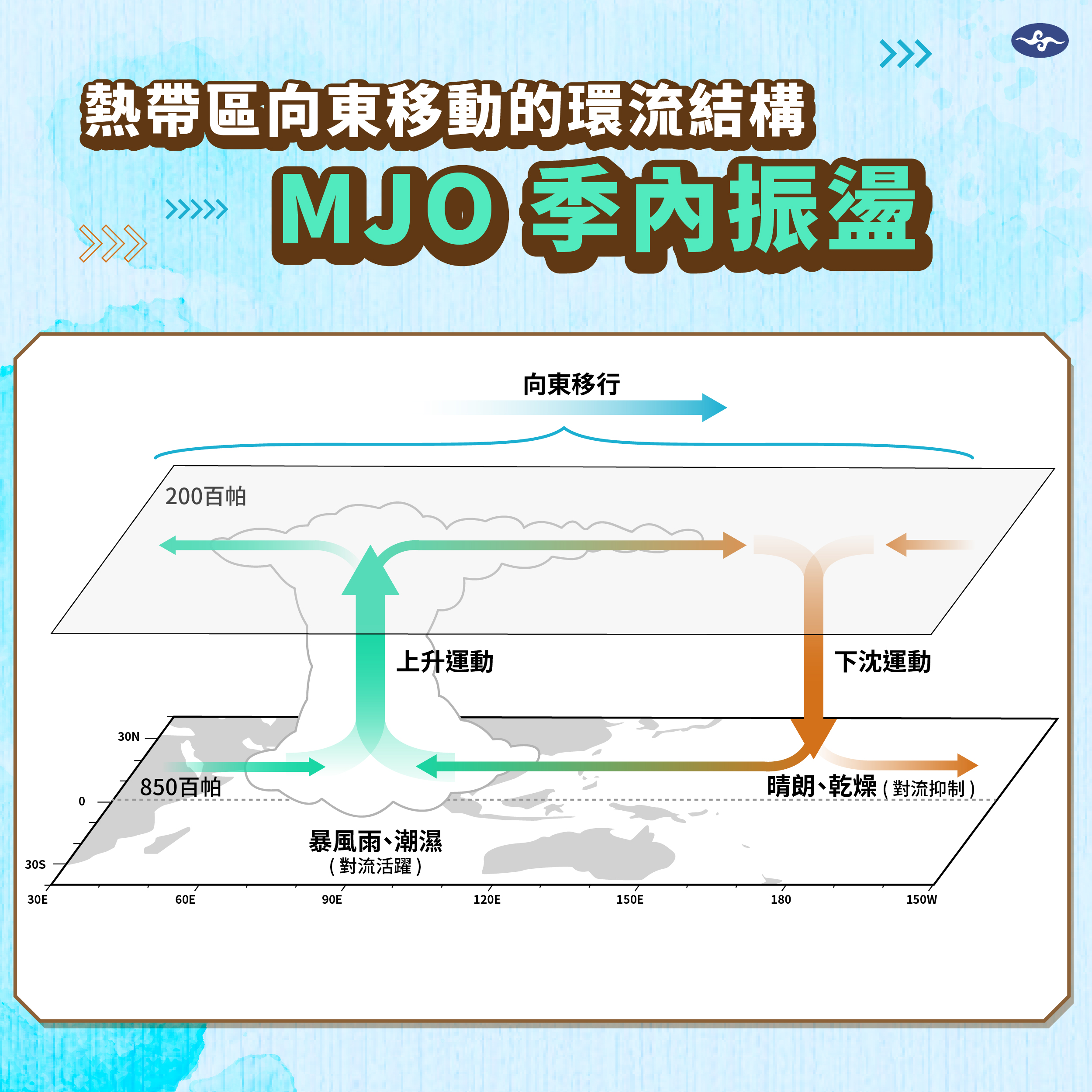

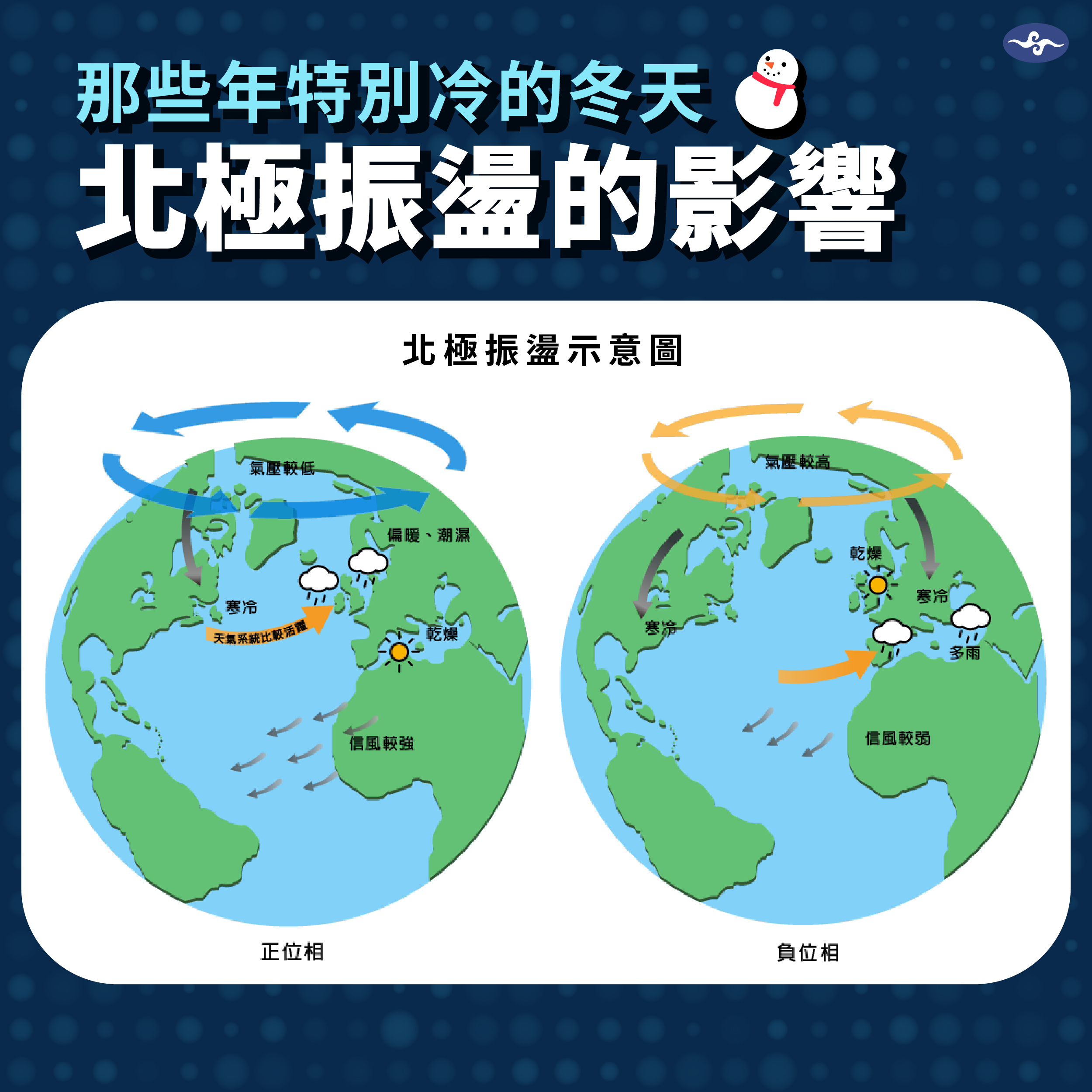

同時,臺灣亦受到更大尺度氣候變異現象的影響(北極振盪、季內振盪、聖嬰現象等),當其位於不同相位時會對臺灣造成不同的氣候影響,透過即時監測相關指標,追蹤及分析其這些氣候變異現象對臺灣造成的影響,能及時應用於災害預警、農業和水資源等領域。除此之外,針對全球二氧化碳、海冰、溫度、降雨等,亦即時更新其最新數據,以更全方面的關注全球性氣候變異狀況。

有關氣候變遷

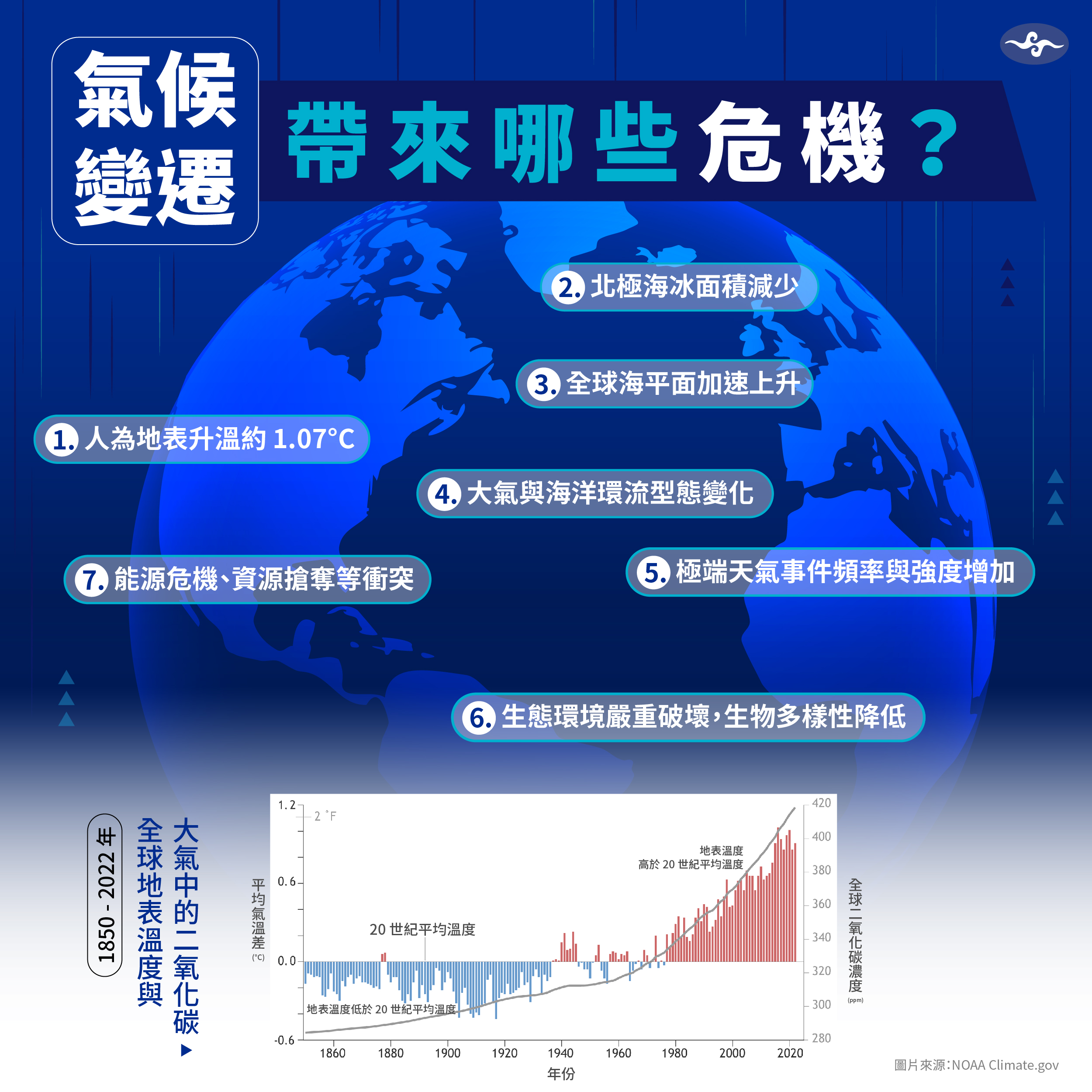

氣候變遷(Climate Change)指的是全球氣候長時間尺度上的趨勢變化,由自然及人為因素綜合影響而成,最明顯的現象即為人類工業化和能源使用的增加,大量溫室氣體排放使大氣溫室效應增強,導致全球平均溫度的上升。

氣候變遷的影響廣泛,於溫度而言,全球均溫的上升使北極冰層逐漸融化,伴隨海平面上升以及極端高溫事件的增加等;降雨的型態在氣候變遷下也產生了降雨分布和強度的改變,乾旱、極端降雨及洪災事件更加頻繁。種種不可逆的氣候災害對生物的生存環境及人類社會的衝擊是近期關注的重點。

前往 氣候變遷通識影片,開始了解何謂氣候變遷

氣候變遷通識影片,開始了解何謂氣候變遷

氣候變遷的因應

政府間氣候專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)為一於全球層面上,扮演著重要角色之組織,其致力於研究和宣導有關氣候變遷的科學知識,定期公布以全球科學家的研究成果整理而成的綜合性評估報告,為國際整理出當前面臨的氣候危機、整合各國的氣候研究、同時為各國政府提出應對氣候變遷相關政策上的建議。除此之外,國際上為因應氣候變遷所帶來的衝擊與影響,共同制定於當代氣候變遷下,能有效促進節能減碳氣候行動的協定,以此框架加強國際間的合作,以應對日益嚴峻的氣候變遷挑戰。