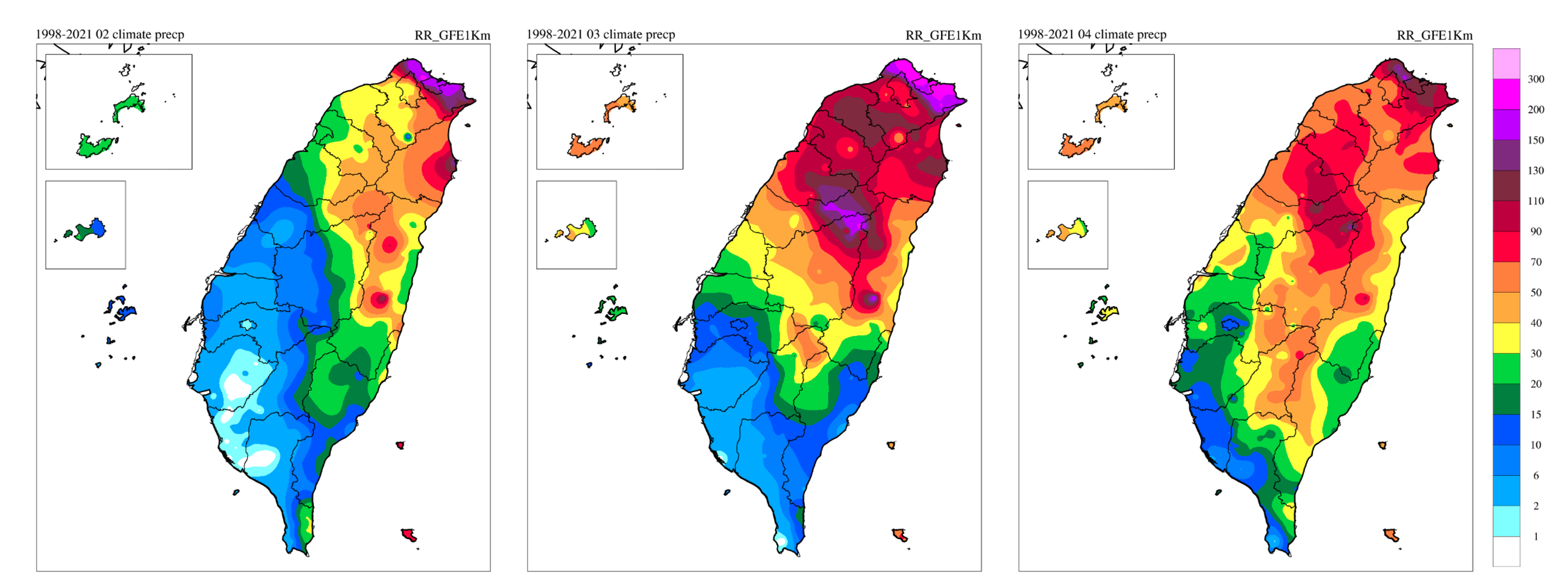

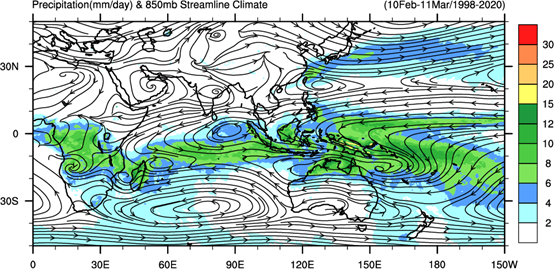

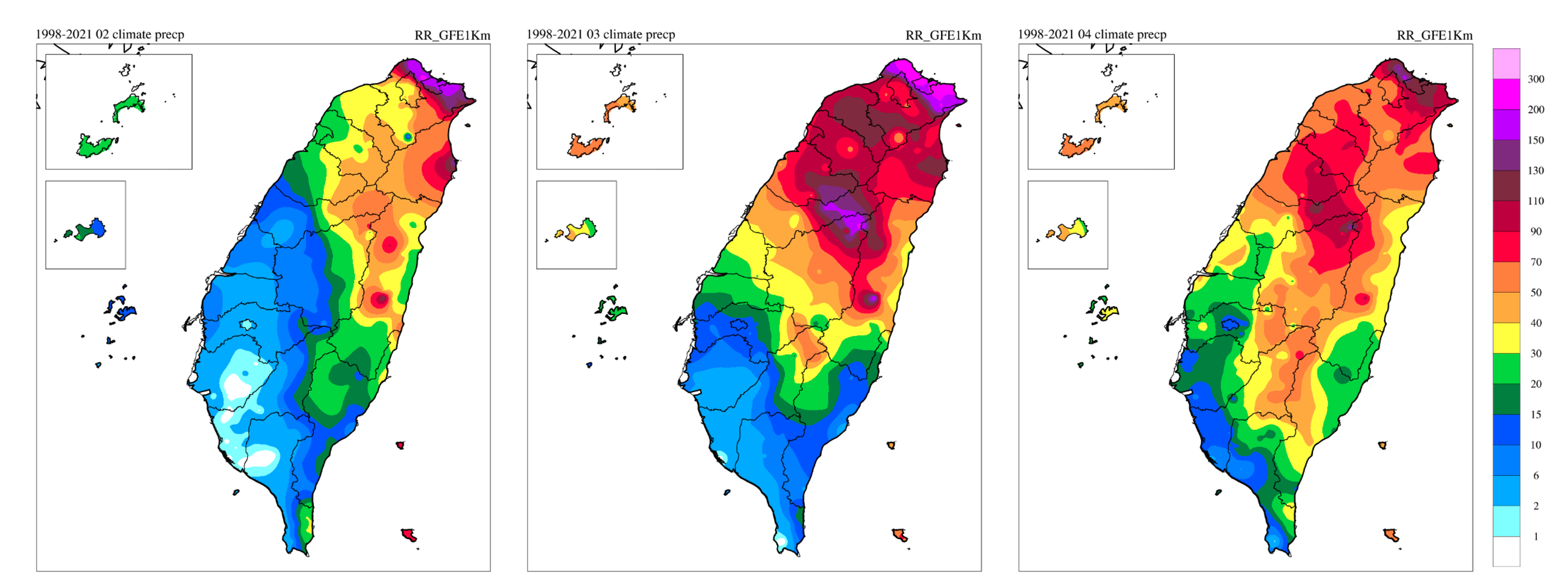

由氣候上逐月降雨分布的平面圖來看,2月降雨在西半部僅限於北部平地及中部以北的山區,3月平地的雨區擴展至中部及部分南部山區,4月降雨區域由山區進一步往南擴展,但平地降雨仍非常有限。

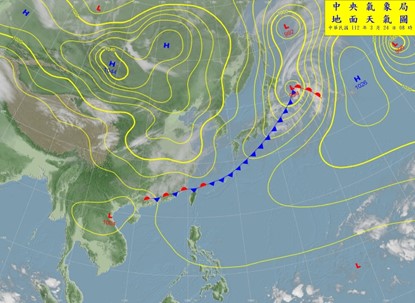

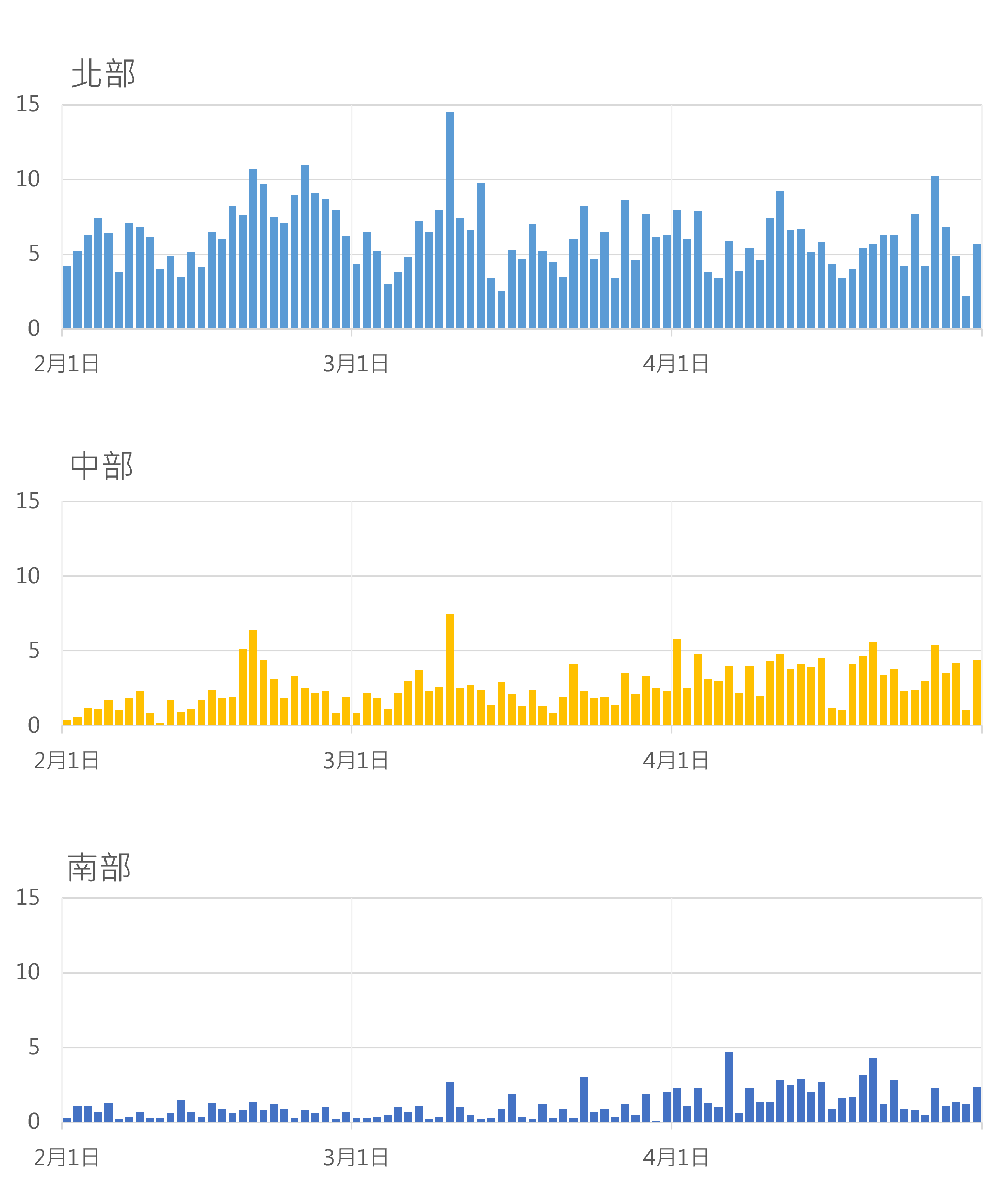

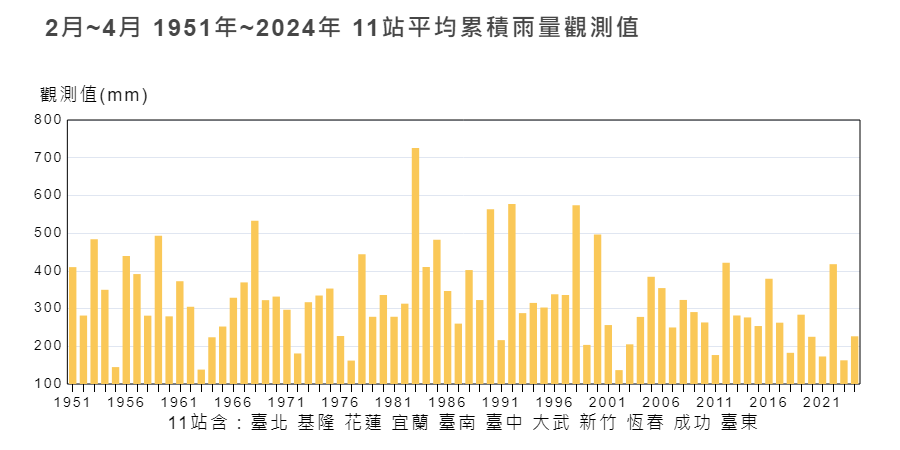

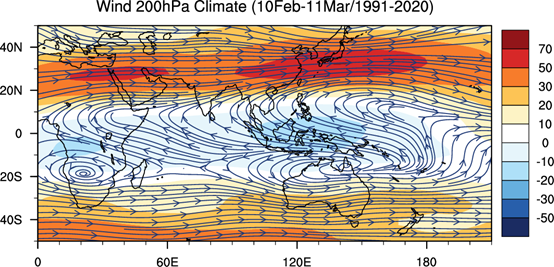

在中央氣象署預報監測作業的實務上,2月至4月的降雨稱為春雨,是臺灣西半部從上一年颱風季過後到當年梅雨季之前主要的水資源來源。在這段時間,北方冷氣團遇到南方暖氣團時會形成不穩定的界面,我們稱之為鋒面或華南雲雨區,在界面上容易形成有利於雲雨發展的天氣條件。

春季同時也是臺灣第一期稻作的耕種季節,所以這個期間降雨量的多寡不僅影響民生用水、工業用水的可用水量,同時也影響灌溉用水的分配。