即時氣候監測

季節特徵概述

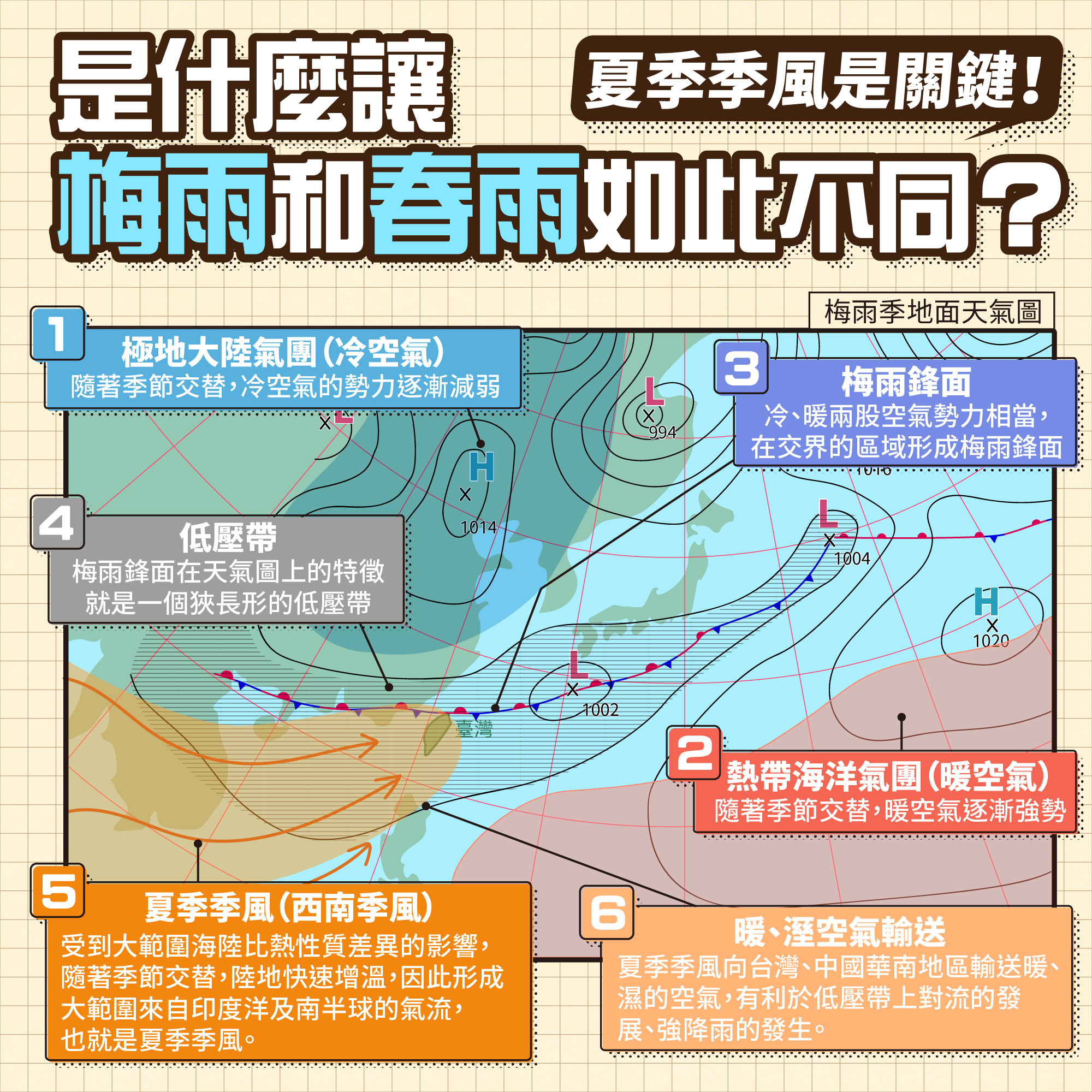

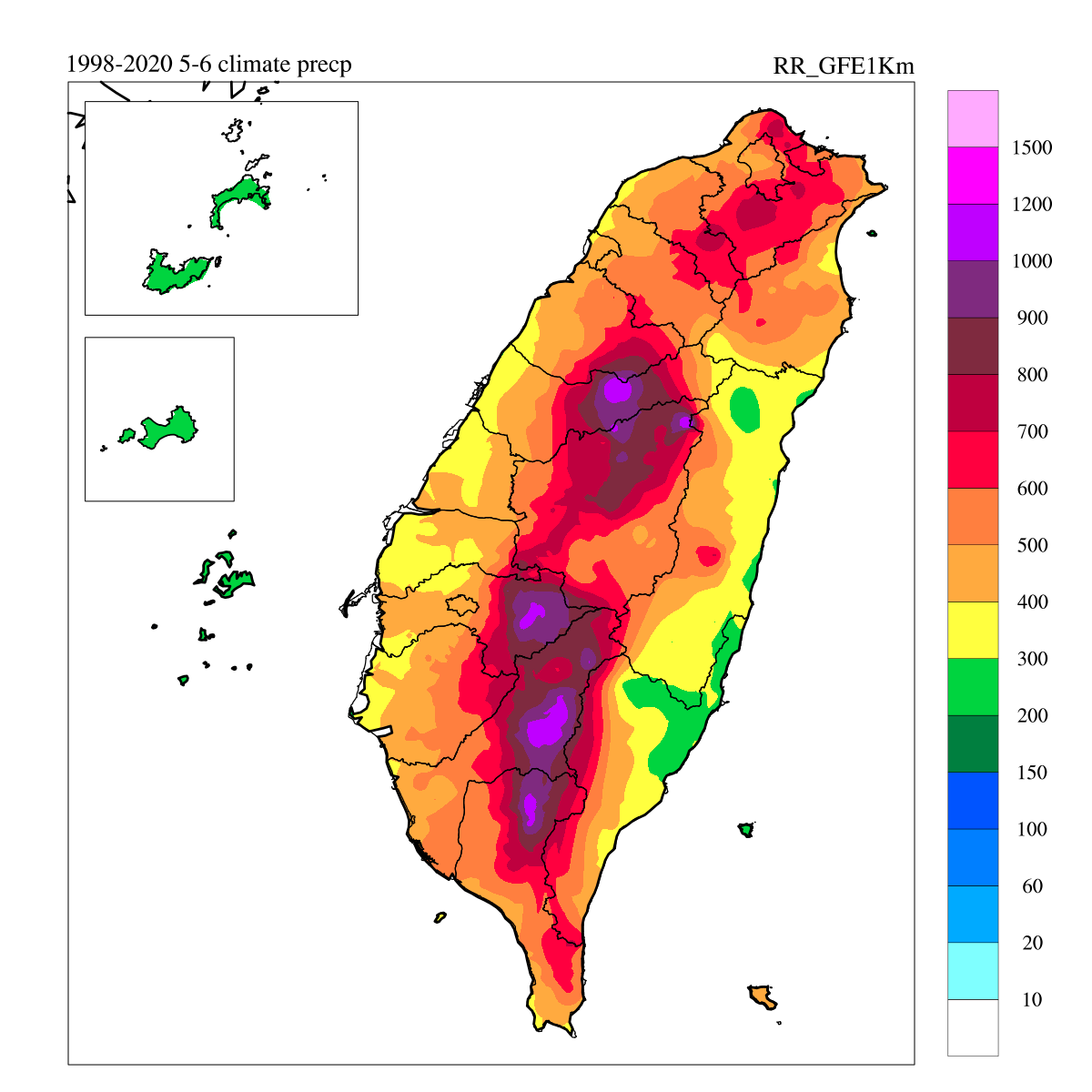

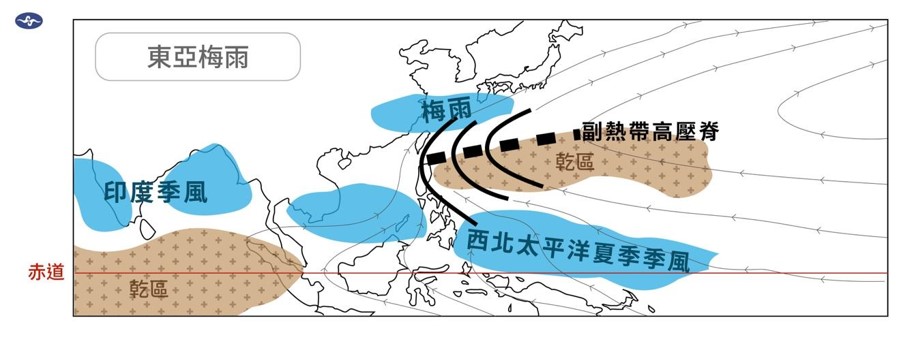

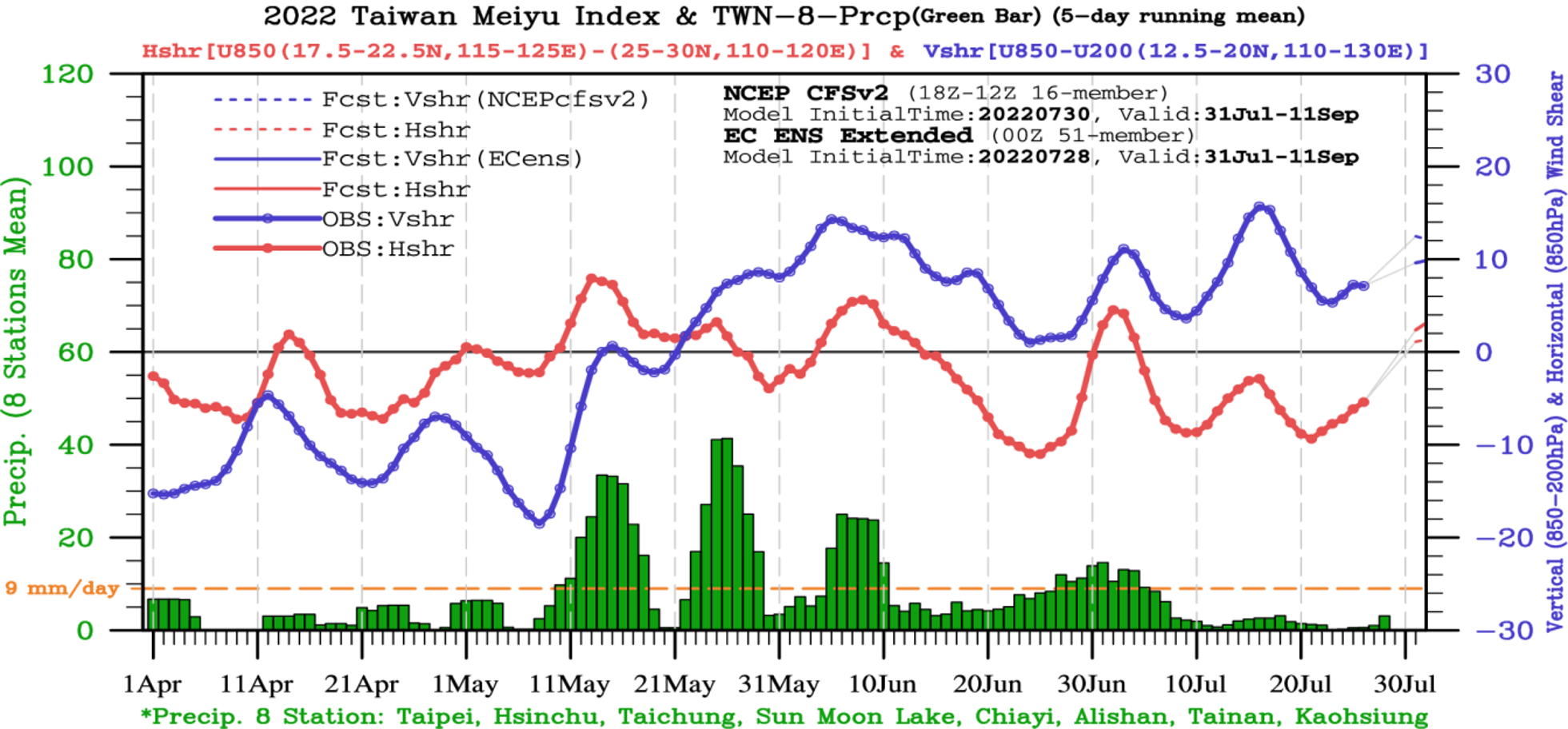

時序進入夏天,降雨型態發生明顯的改變,除了雨勢較大,時間、空間的分佈也較不均勻,也比較容易出現短時間的強降雨。夏季季風從南方洋面上帶來溫暖潮濕的空氣,使得大氣底層明顯增暖、增濕。這樣的轉變,讓5、6月梅雨季的降雨型態,和4月之前非常不同,相對於冬季、初春以「層狀降水」為主,「對流性降水」出現的比例漸漸提高。因此梅雨季的開始,可以說是季節轉換的重要指標,而這種降雨型態的轉變,反映了夏季季風的建立、鞏固。

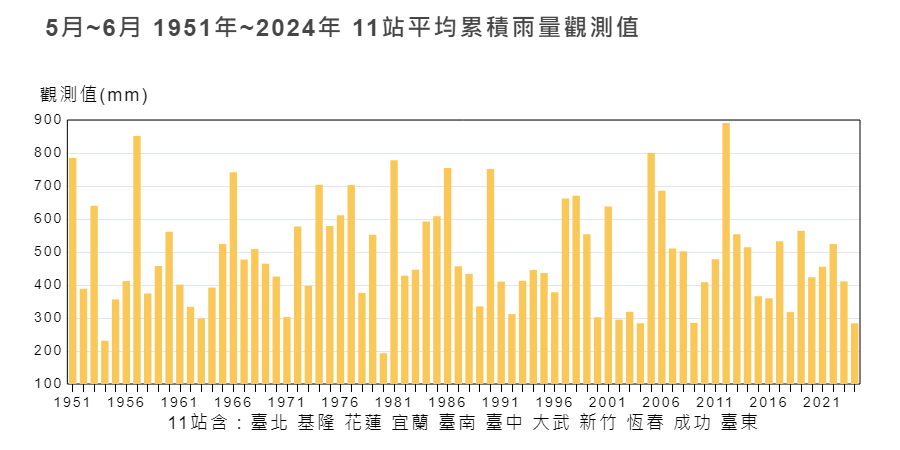

梅雨季(5-6月)臺灣平地11個測站平均雨量約440.7mm,但是年際之間的變化很大,1951年至今,雨量最多的2012年有891.1mm,為雨量最少1980年193.4mm的4.6倍。

環流

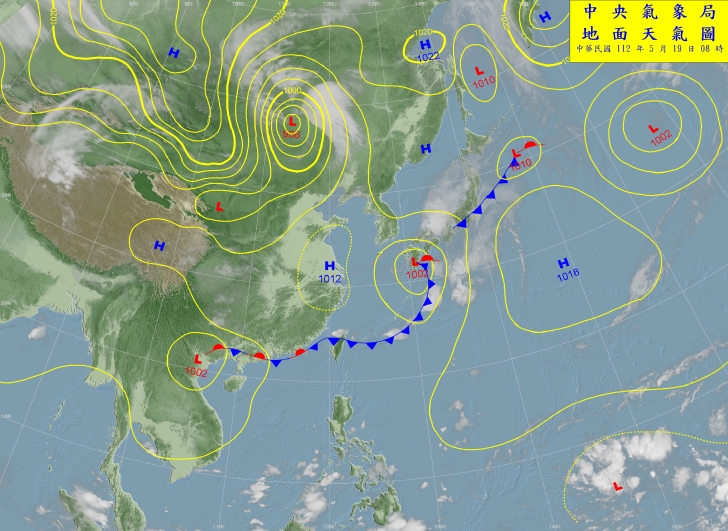

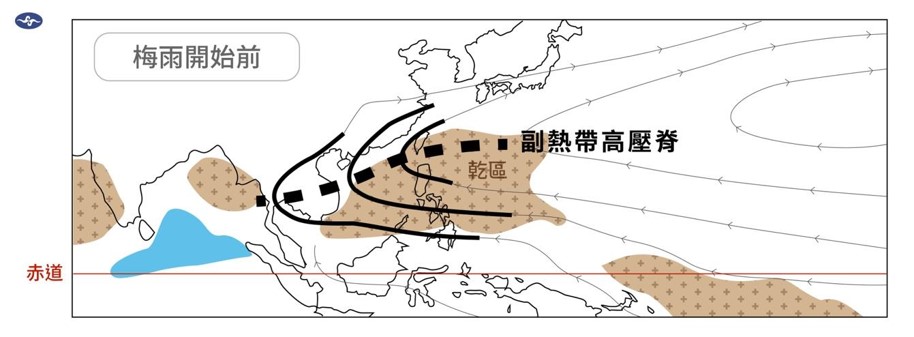

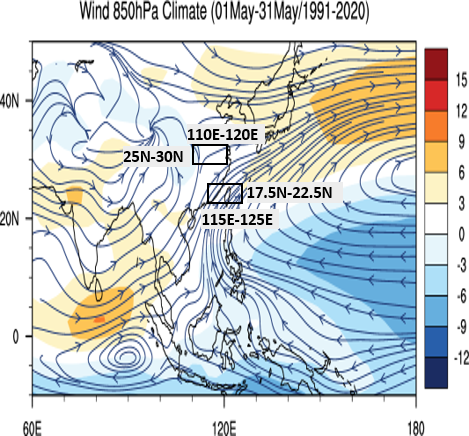

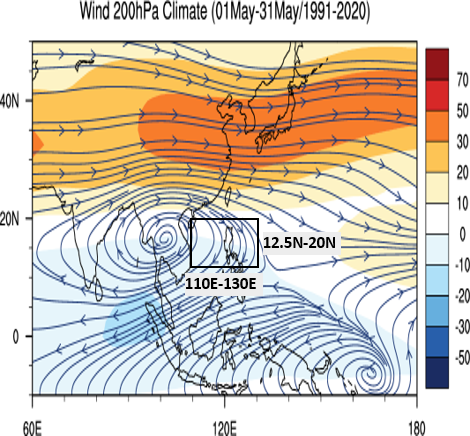

一般來說,5月中旬前太平洋副熱帶高壓的範圍向西延伸,高壓脊籠罩南海及中南半島,某些年份甚至是遠達孟加拉灣,受到高壓籠罩的影響,臺灣在梅雨開始前常有一段高溫炎熱的時期。

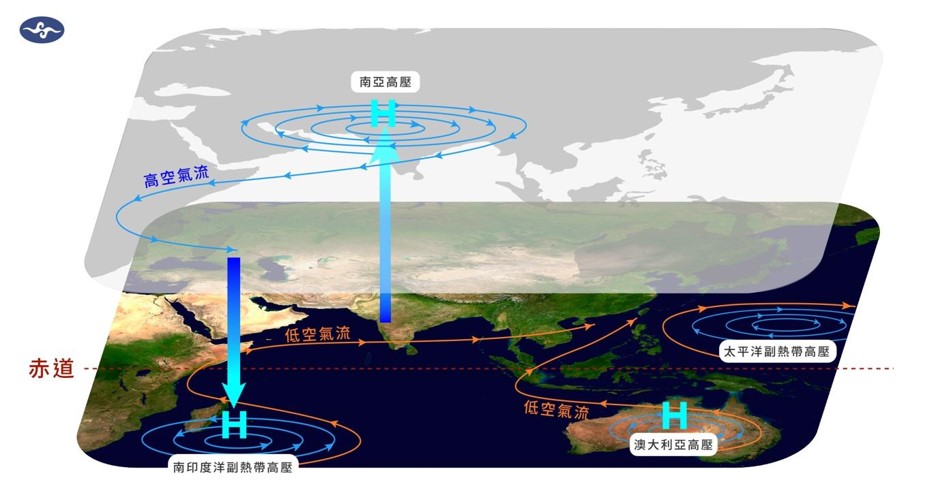

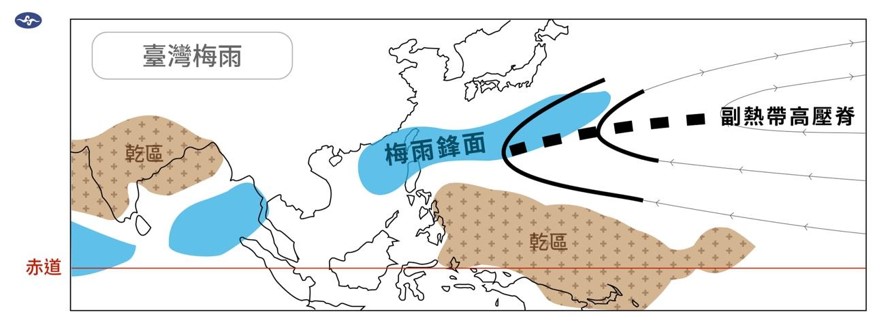

5月中旬至6月中旬隨著印度洋跨赤道流及印度季風的發展,西南季風逐漸經中南半島、南海推進至東亞,西北太平洋副熱帶高壓脊東退至臺灣東方洋面,勢力尚存的東北風與西南季風在日本南方海面、臺灣及華南附近對峙形成一道緩慢移動或近似滯留的鋒面,並為該區域帶來顯著的降雨。

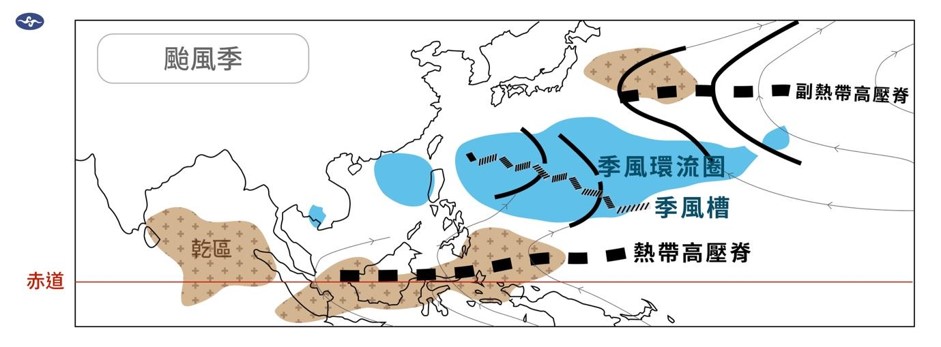

6月中下旬之後,西太平洋副熱帶高壓增強西伸,臺灣天氣趨於穩定,變成為午後雷陣雨為主的天氣型態。北抬的梅雨鋒面轉而影響長江流域、日本,並繼而向北推進影響華北及韓國。

8月中旬副熱帶高壓北跳至日本,西北太平洋由季風槽主導,颱風季展開。

梅雨指標

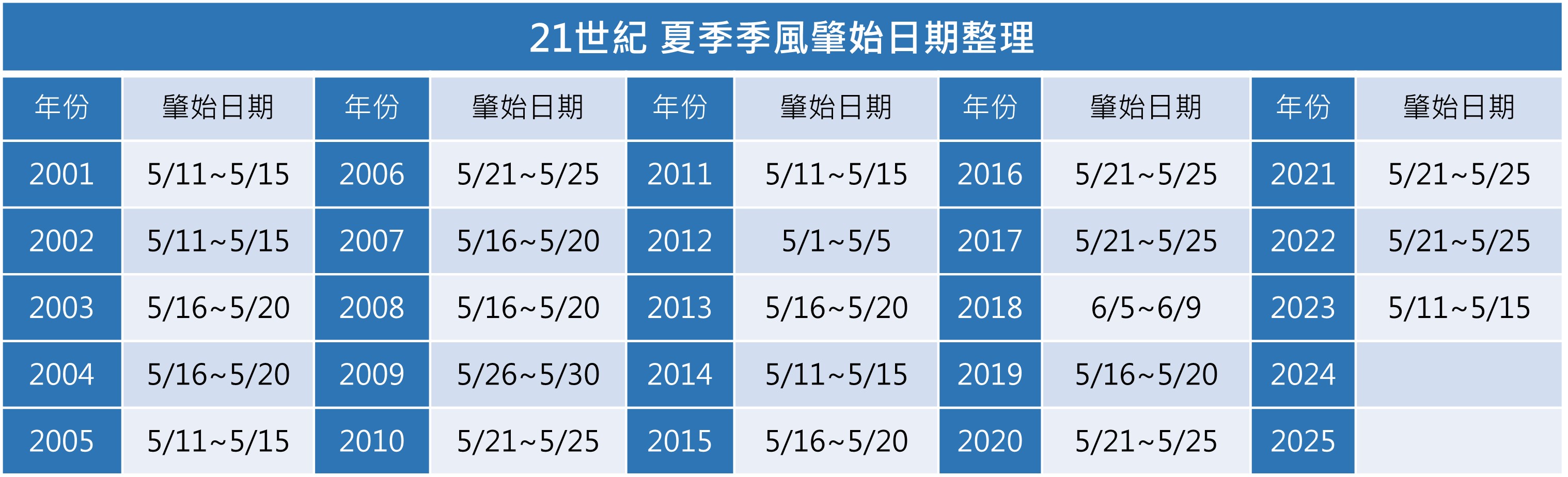

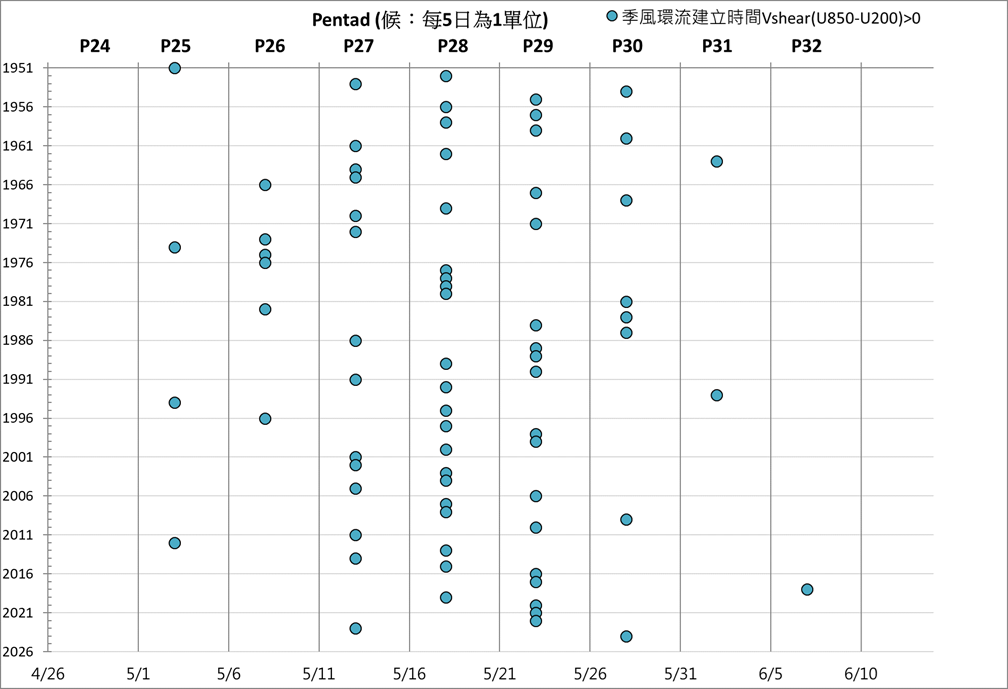

| 夏季季風肇始日期統計數據 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 平均值(候/日期) | 標準差 | 正常值範圍(候/日期) | 最早發生年份(年) | 最晚發生年份(年) |

| 28.1(5/16-5/20) | 1.5 | 26.6~29.6(5/11-5/25) | 1951,1974,1994,2012 | 2018(次晚1963,1993) |

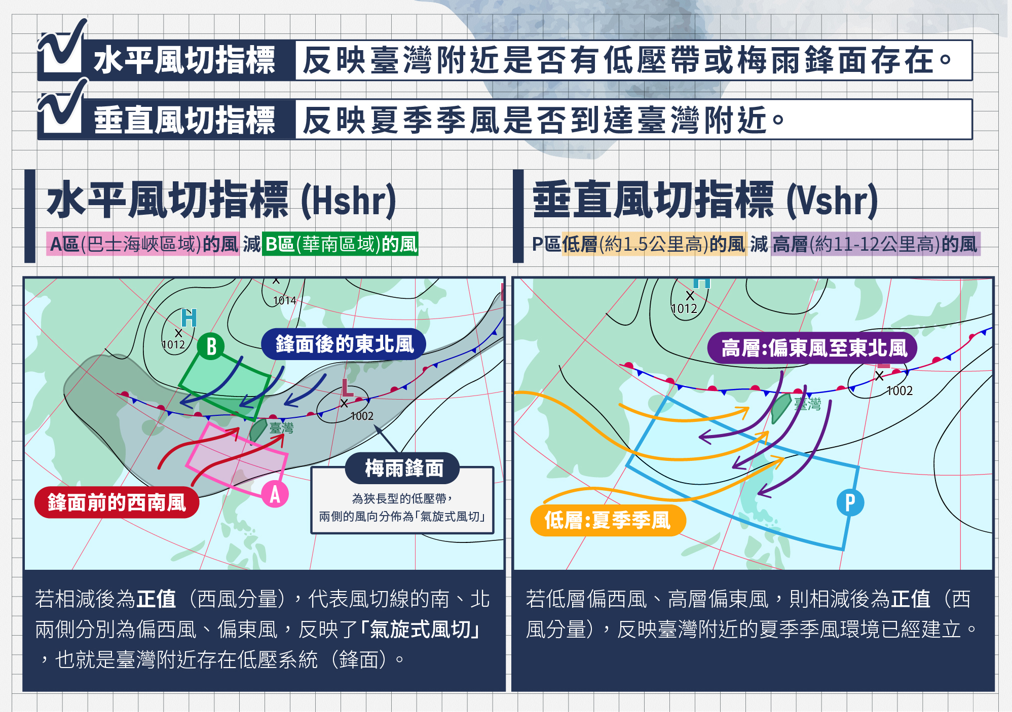

#看看臺灣附近是不是有梅雨鋒面

在北半球,低氣壓周圍的風通常有逆時針旋轉的特性。而梅雨鋒面本身就是一個狹長型的低壓帶,因此在梅雨鋒面兩側的風,其實也有逆時針旋轉的行為。只是這種旋轉的方式比較不直觀,是以鋒面本身為「界線(其實就是風切線)」,界線的南側吹偏西風、北側吹偏東風,整體來看仍然有逆時針運動的傾向。

#夏季季風到了沒

在冬季,臺灣附近的低層大氣盛行東北季風,高層大氣則盛行強烈的西風,因此低層風減去高層風(東風減西風)的結果,往往是很明顯的負值。

隨著季節轉變,高層的西風帶逐漸北移,臺灣以南區域(右圖 P 區)的高層風向,會逐漸轉成明顯的東風;而低層則轉變為夏季的西南季風。此時低層風減去高層風(西風減東風)的結果,就會是明顯的正值。因此,「垂直風切指標(Vshr)」就是將 P 區的低層風減去高層風,如果指標轉正,代表低層風和高層風的方向發生反轉,反映了夏季季風的建立。這個指標可以說是季節轉換的重要特徵。

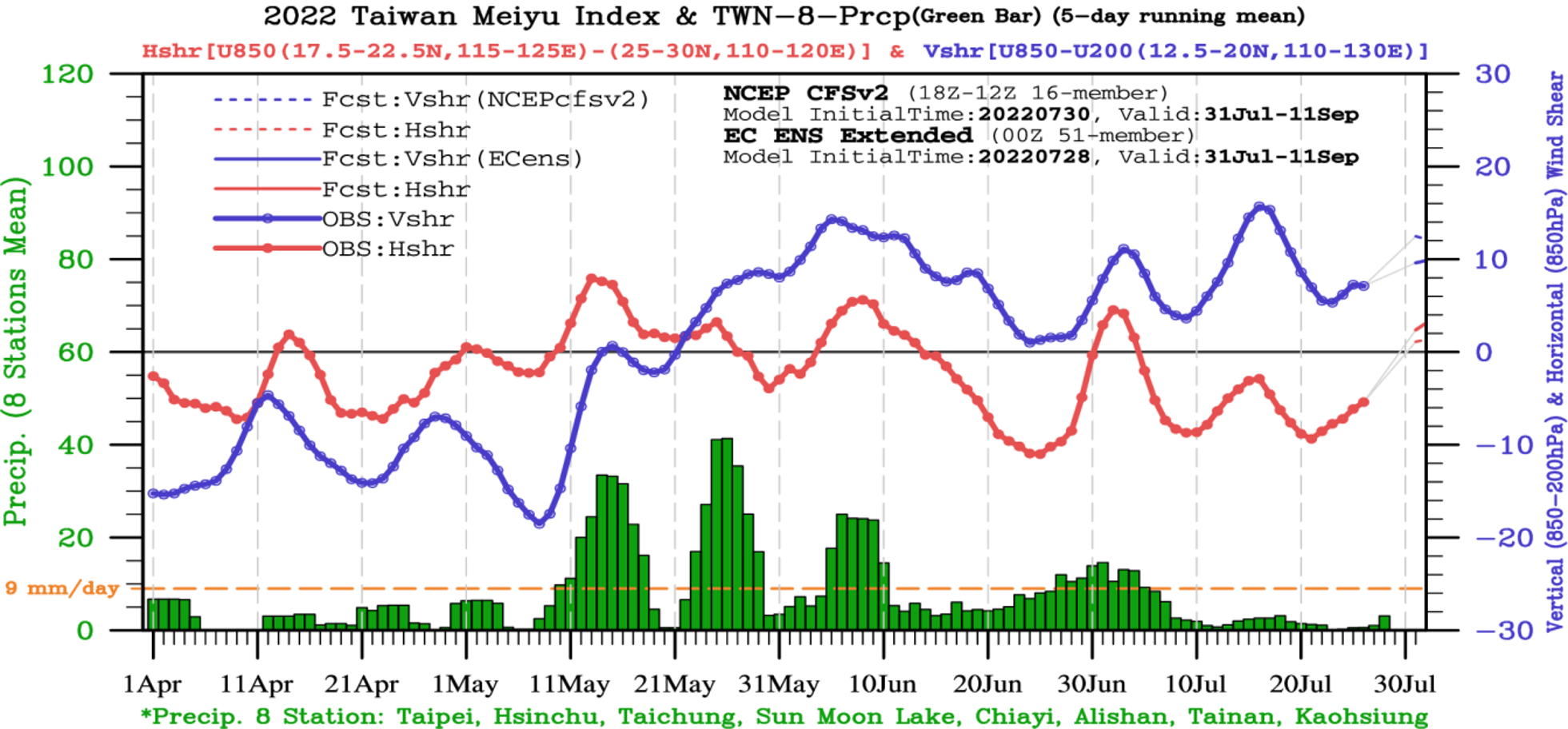

當「垂直風切指標」和「水平風切指標」皆轉正,代表「#梅雨鋒面」和「#夏季季風」兩個主角通通就定位,臺灣就容易出現顯著降雨。

| 夏季季風肇始日期統計數據 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 平均值(候/日期) | 標準差 | 正常值範圍(候/日期) | 最早發生年份(年) | 最晚發生年份(年) |

| 28.1(5/16-5/20) | 1.5 | 26.6~29.6(5/11-5/25) | 1951,1974,1994,2012 | 2018(次晚1963,1993) |

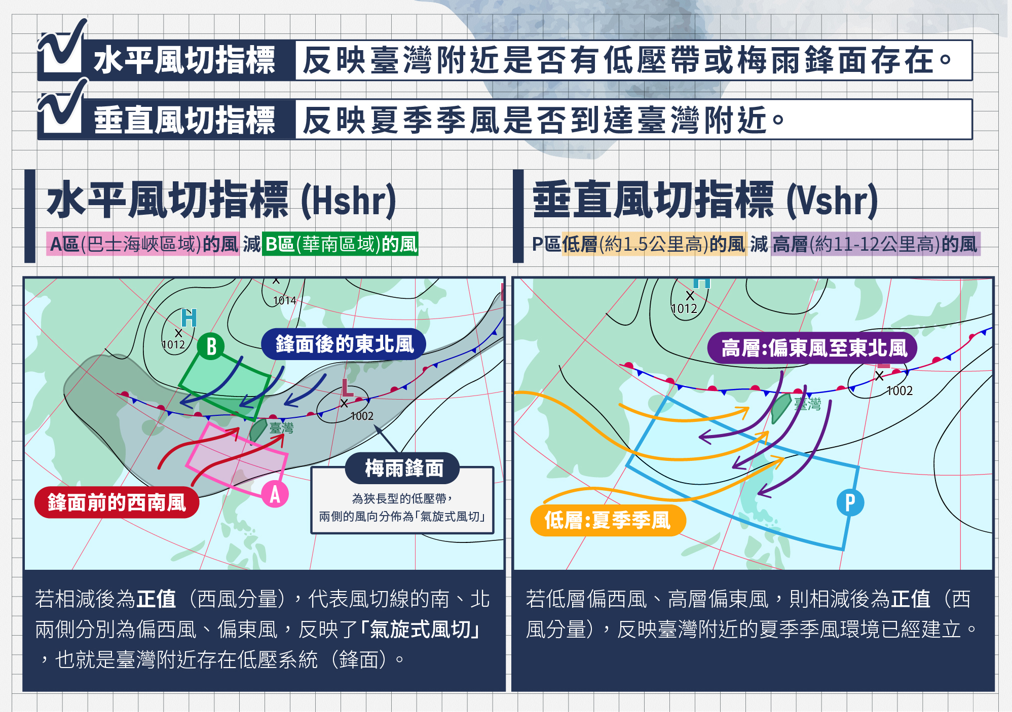

水平風切指標:#看看臺灣附近是不是有梅雨鋒面

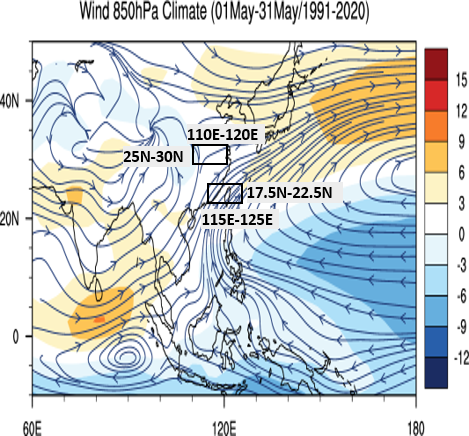

在北半球,低氣壓周圍的風通常有逆時針旋轉的特性。而梅雨鋒面本身就是一個狹長型的低壓帶,因此在梅雨鋒面兩側的風,其實也有逆時針旋轉的行為。只是這種旋轉的方式比較不直觀,是以鋒面本身為「界線(其實就是風切線)」,界線的南側吹偏西風、北側吹偏東風,整體來看仍然有逆時針運動的傾向。

正是因為這種逆時針運動的傾向,鋒面南側的風有西風份量、北側有東風份量,所以「南邊的風」減「北邊的風」就會是「正的」(西風減東風)。

反過來說,如果我們把南北兩邊的風相減,如果得出正值,就可以反映中間其實有梅雨鋒面(低壓)存在。

因此,「水平風切指標(Hshr)」就是將臺灣附近南(上圖 A 區)、北(上圖 B 區)兩個區域的風相減,如果指標轉正,就代表有梅雨鋒面在臺灣上空。

垂直風切指標:#夏季季風到了沒

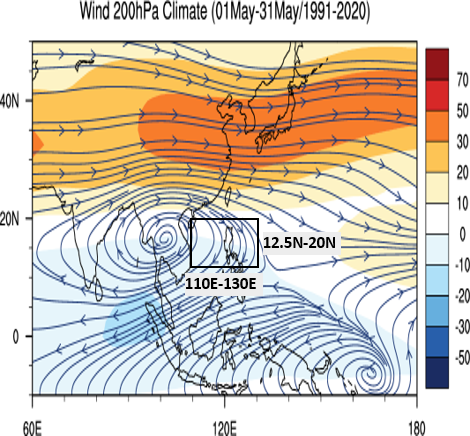

在冬季,臺灣附近的低層大氣盛行東北季風,高層大氣則盛行強烈的西風,因此低層風減去高層風(東風減西風)的結果,往往是很明顯的負值。

隨著季節轉變,高層的西風帶逐漸北移,臺灣以南區域(右圖 P 區)的高層風向,會逐漸轉成明顯的東風;而低層則轉變為夏季的西南季風。此時低層風減去高層風(西風減東風)的結果,就會是明顯的正值。因此,「垂直風切指標(Vshr)」就是將 P 區的低層風減去高層風,如果指標轉正,代表低層風和高層風的方向發生反轉,反映了夏季季風的建立。這個指標可以說是季節轉換的重要特徵。

當「垂直風切指標」和「水平風切指標」皆轉正,代表「#梅雨鋒面」和「#夏季季風」兩個主角通通就定位,臺灣就容易出現顯著降雨。