即時氣候監測

季節特徵概述

秋季

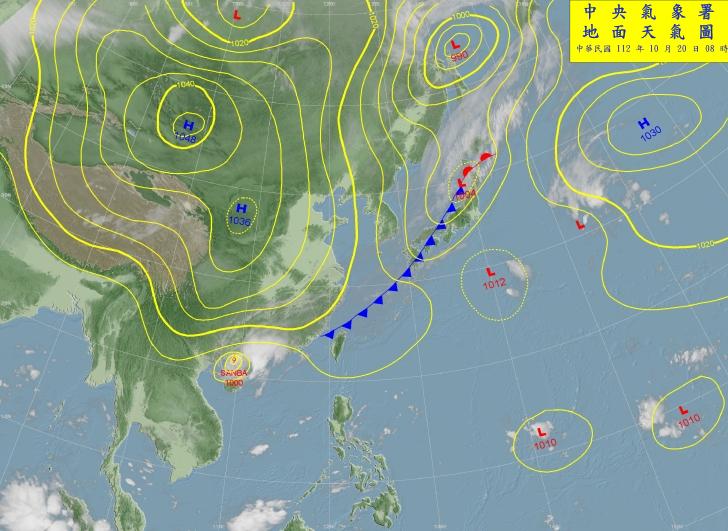

9月下旬以後,太陽直射南半球,北半球大陸上的冷氣團勢力逐漸增強,位於高緯度的西伯利亞和蒙古的陸地較海洋冷,冷空氣向下沉,使地面空氣壓力增加,形成高氣壓,海洋則相對為低氣壓,風由亞洲內陸吹向海洋至臺灣形成東北季風。10月以後風向漸穩定,天氣上表現較為明顯的改變是各地區的降雨,在冷空氣抵達臺灣之前,若在經過海面有吸收到較多的水氣時,臺灣北部及東北部經常會出現陰霾、飄著雨的天氣,但是西南部因位於中央山脈的西邊,東北風受地形阻擋,下雨機會遠較臺灣北部、東北部為少,因此進入乾季。

秋季降雨的時空分佈特徵

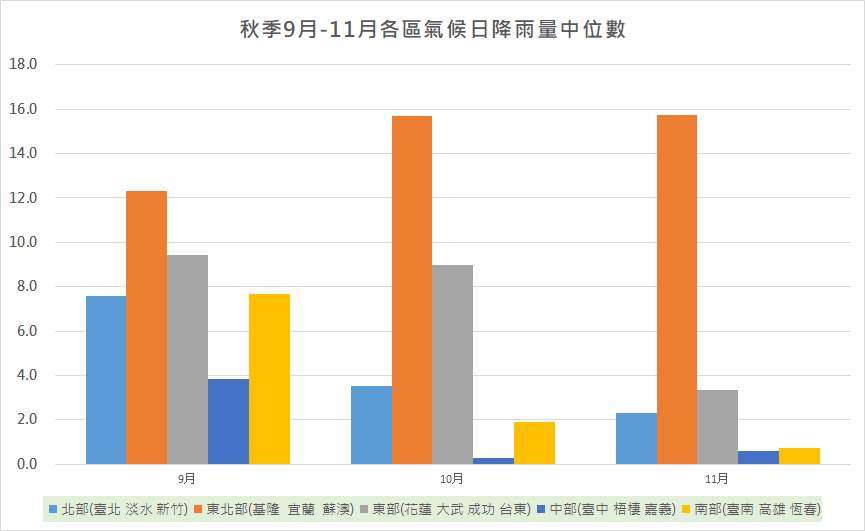

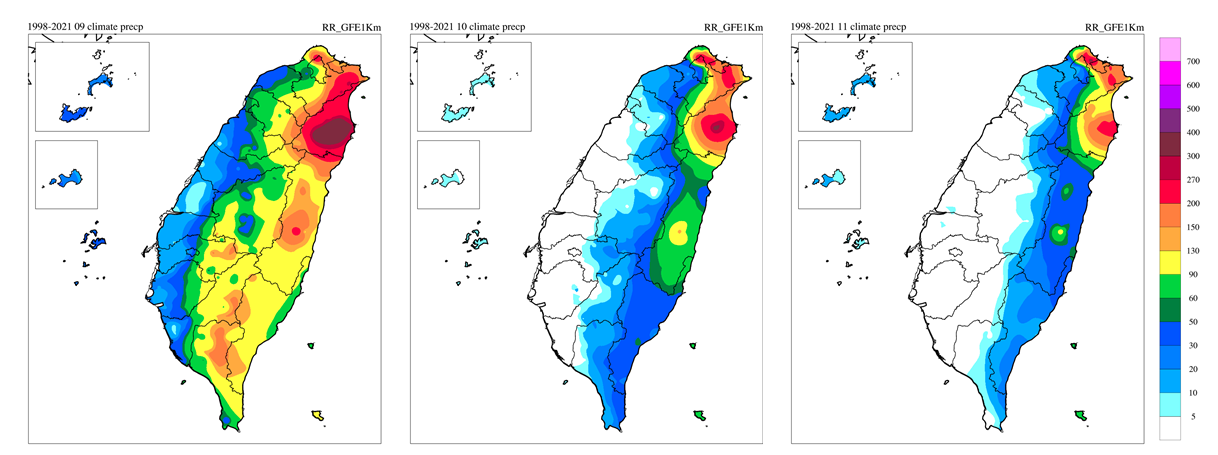

北部地區在初進入秋季的9月份雨量與夏季的8月份相近,約為每日8毫米左右,但10月及11月時進一步減少為每日4至2毫米,其中11月為北部一年之中降雨最少的月份。東北部入秋之後雨量較夏季明顯增加,為整年中降雨最多的一段時間,雨量達每日15毫米。東部的降雨於8月達到顛峰,進入秋季後逐月遞減,11月時由9月及10月的每日9毫米減少至不到4毫米。中南部的降雨亦於8月達到顛峰,9月時還有8月的一半,10月後急遽減少。

由氣候上逐月降雨分布的平面圖來看,9月時降雨最多的區域從中南部轉移至東北部,10月時中南部降雨進一步明顯減少,開始進入乾季,而東南部的降雨也開始逐月減少,11月時西半部乾區進一步往北擴展,桃園以南平地的降雨非常有限。

秋季降雨的年際變化

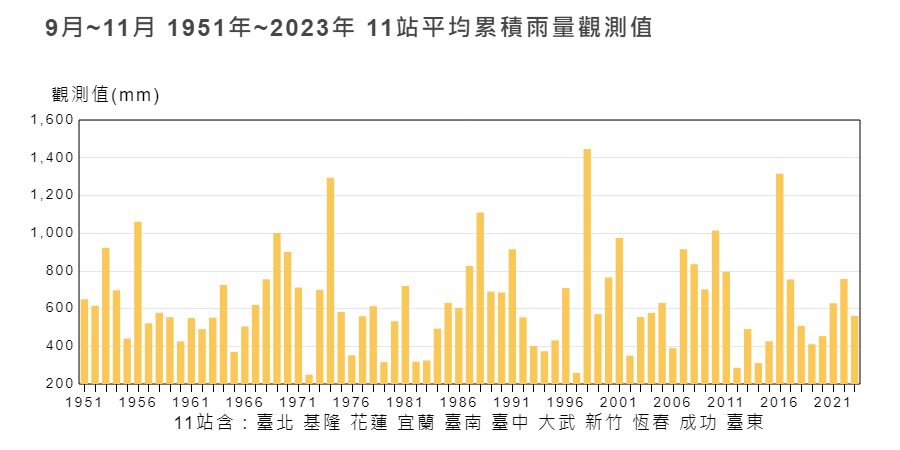

秋天(9-11月)臺灣平地11個測站平均雨量的中位數約562.8 mm,但是不同年之間的變化很大,1951年至今,雨量最少的1972年平均雨量僅有249.5 mm,雨量最多的1998年則多達1446mm,接近前者同期降雨量的6倍。

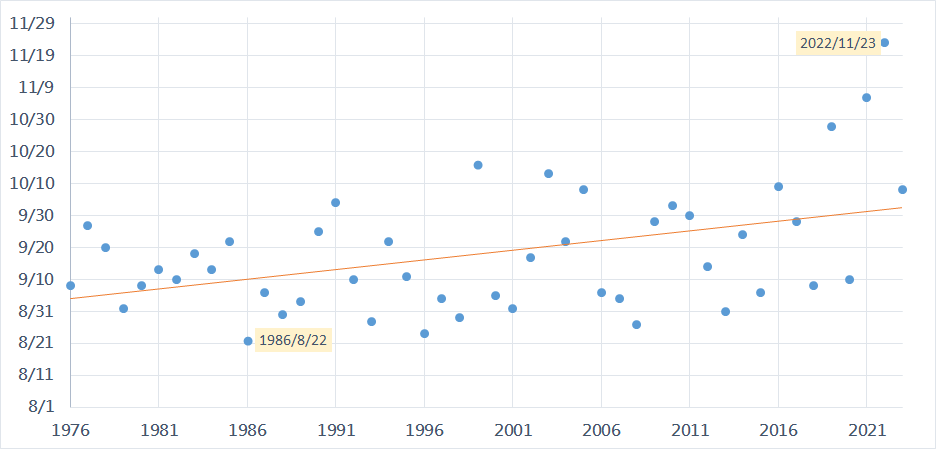

分析1976年至今的氣象紀錄,包含逐日氣象要素表、地面天氣分析圖、天氣概況等資料,統計每年8月之後第一道鋒面影響臺灣的日期,平均落在9月18日,一般為8月29日至10月7日之間。最早的第一道鋒面日期是在1986年的8月22日,而最晚則是在2022年的11月23日。

氣溫的年際變化

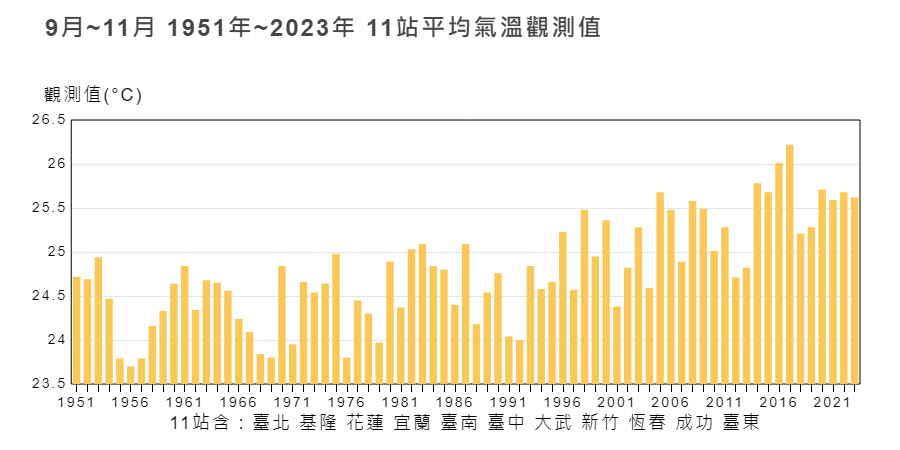

秋天(9-11月)臺灣平地11個測站平均為攝氏25.1度。1951年至今,平均氣溫最高的2017年為攝氏26.2度,平均氣溫最低的1956年為攝氏23.7度。

環流

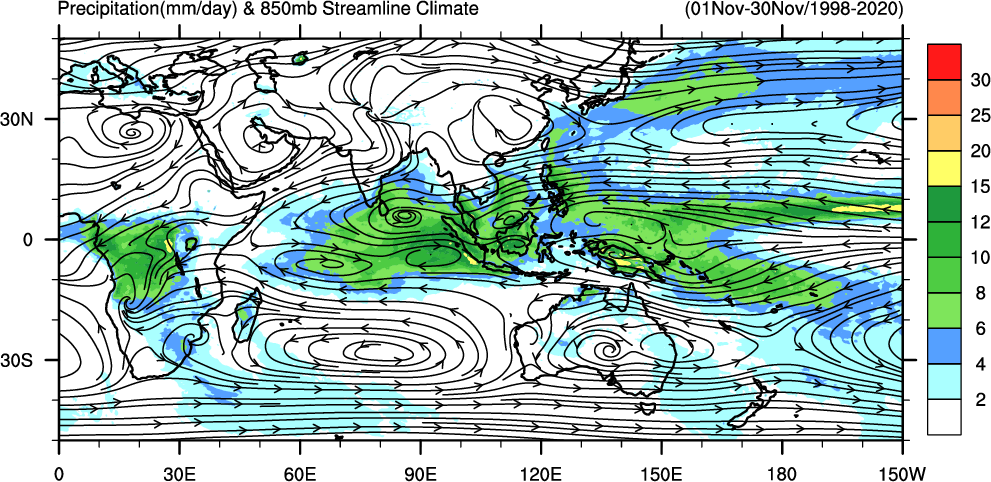

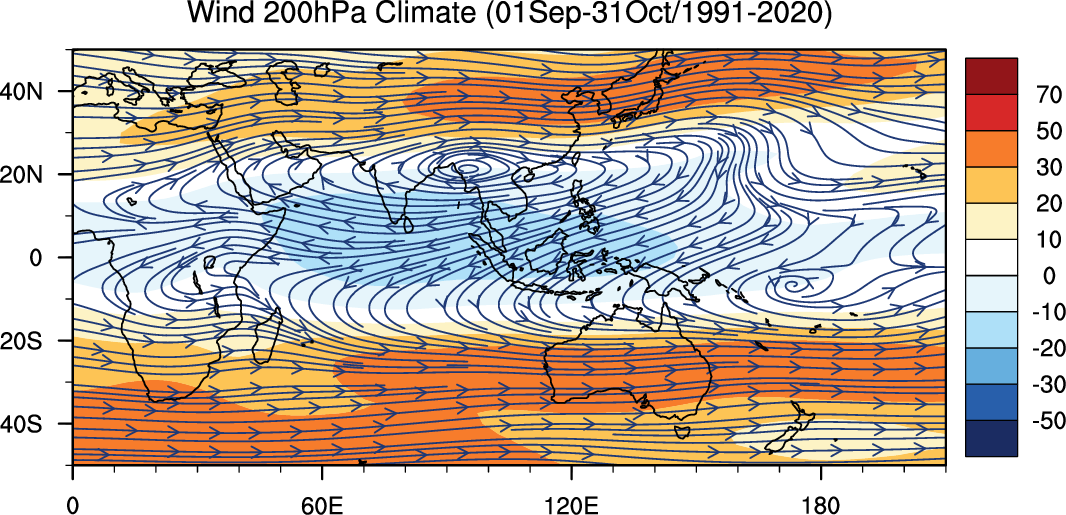

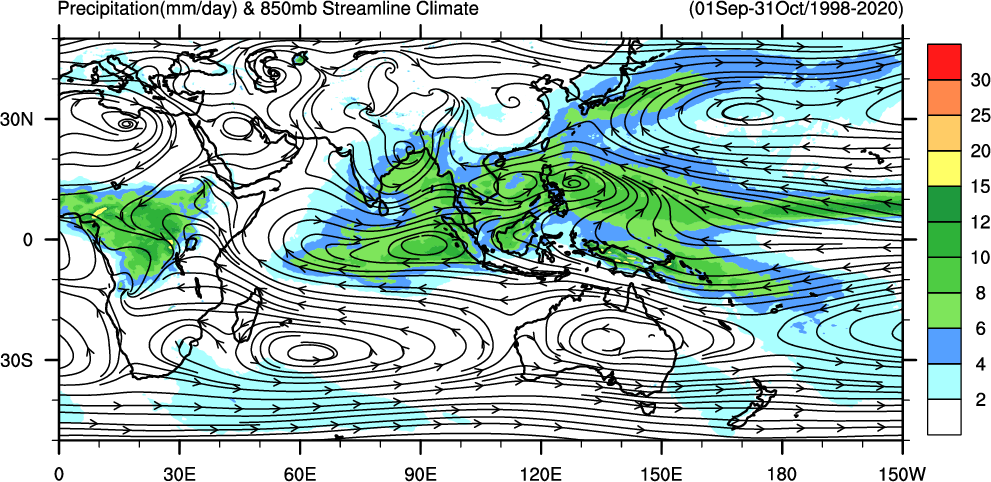

9月-10月高低層環流

在高層大氣,由於夏季季風的對流已經減弱,南亞高壓的中心重新回到中南半島的上空,而南亞高壓的跨赤道流依舊存在,但較夏季時已減弱很多。

在低層大氣的部分,陸地上東亞大陸北邊的冷高壓開始形成,低層風向由偏南風逐漸轉為偏北風;而在低緯度洋面上由於夏季風減弱,西北太平洋季風槽減弱消失、而南海及菲律賓海附近有秋槽產生,颱風生成位置也隨之移動。

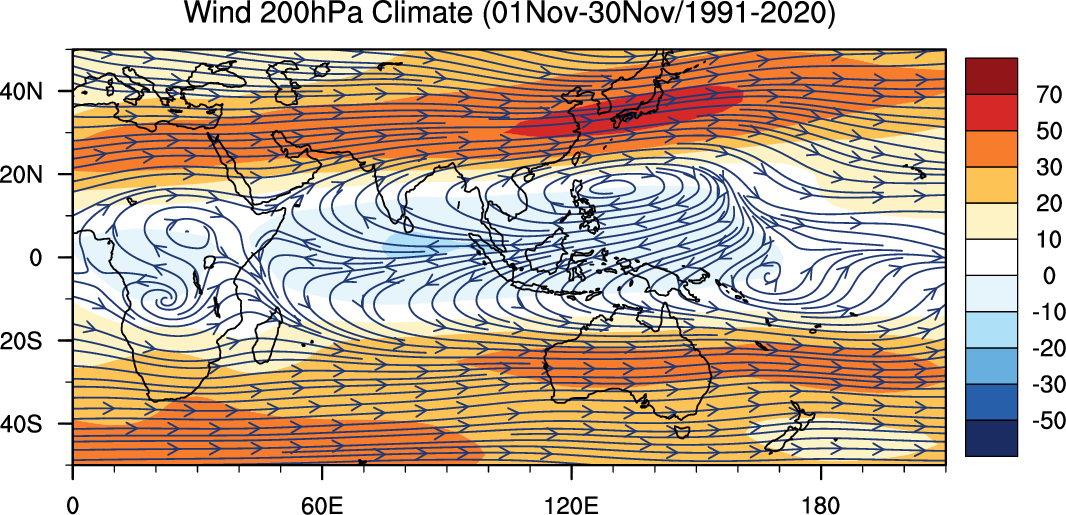

11月高低層環流

北半球高層的反氣旋中心由中南半島回到西太平洋上空,雖然跨赤道流依舊存在,但又再進一步減弱。東亞北方北緯30度至40度上空,由於北半球斜壓度增強的關係,高空噴流持續加強。

陸地上東亞大陸北邊的冷高壓持續增強,熱帶區域北向跨赤道流消失,東亞地區轉為由穩定的東北季風所控制。在降雨方面,對流區域進一步南移,相對於赤道呈現南北對稱的結構。