即時氣候監測

季節特徵概述

冬季

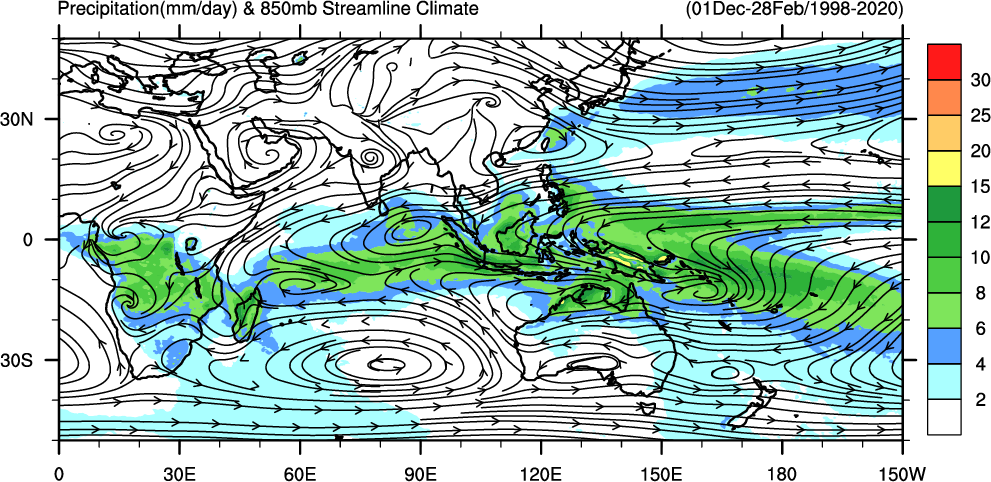

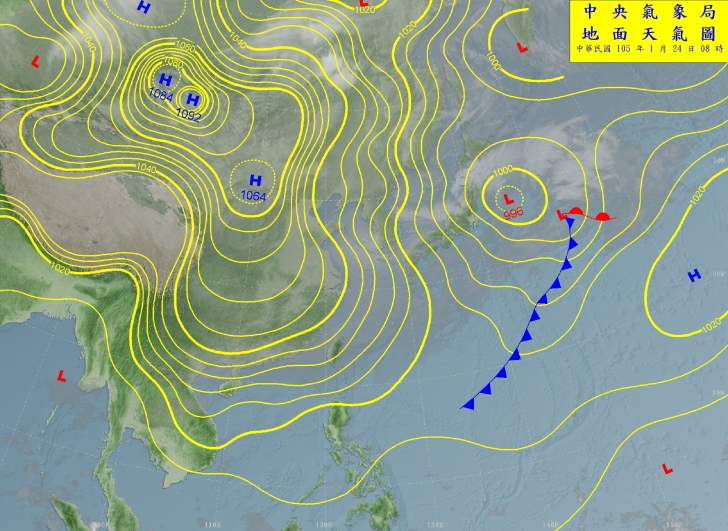

北半球冬季時受到太陽直射南半球的影響,陸地降溫速度比海洋快,形成陸地冷、海洋暖的對比。亞洲大陸空氣較海洋寒冷,空氣的密度比較大,氣壓因此也比海洋上高,故亞洲大陸上有寒冷的西伯利亞高壓,海洋上則為相對較溫暖的低壓,此時風會由較冷的陸地向較暖的海洋上吹,順時針向外的冷空氣流至臺灣附近時轉為東北風,形成我們熟悉的冬季東北季風。

由於高壓在寒冷的亞洲大陸上發展,大量寒冷而乾燥的空氣自大陸吹出,東北季風的強度和西伯利亞高壓的強度有關,而冷空氣一直要到遠離陸地到洋面之後,才會吸收較多的水氣,故相較於夏季季風的溫暖潮濕,冬季季風則乾燥寒冷,對臺灣的降雨影響多侷限於北部及東北部地區。

冬季降雨的時空分佈特徵

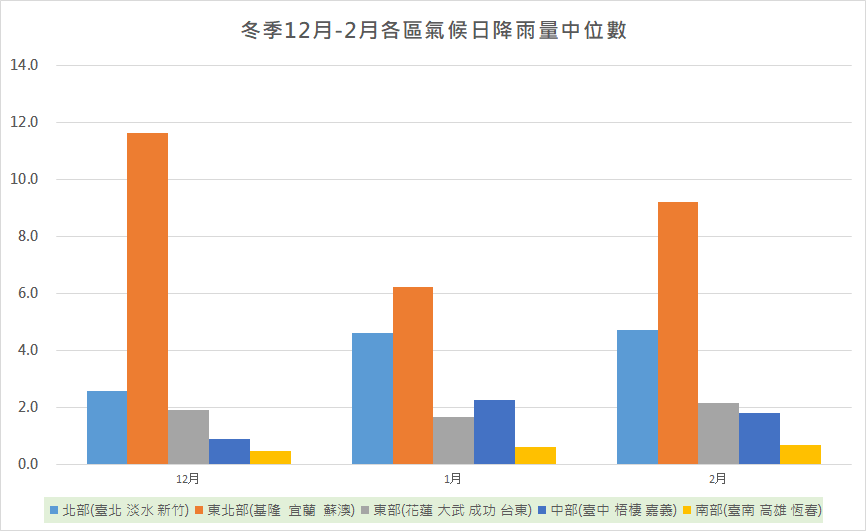

北部地區雨量在進入冬季的12月,與秋季的11月份相近,略超過每日2毫米,但1月及2月時開始增加為接近每日5毫米。東北部入冬之後雨量較秋季減少,但仍為整年中降雨次多的一段時間,不過各月份間雨量變化幅度較大。東部的降雨延續秋季逐月減少趨勢,冬季時更由11月的每日不到4毫米進一步減至每日2毫米左右。中南部地區在冬雨時節的雨量,則仍延續秋末以來不易下雨的特色。

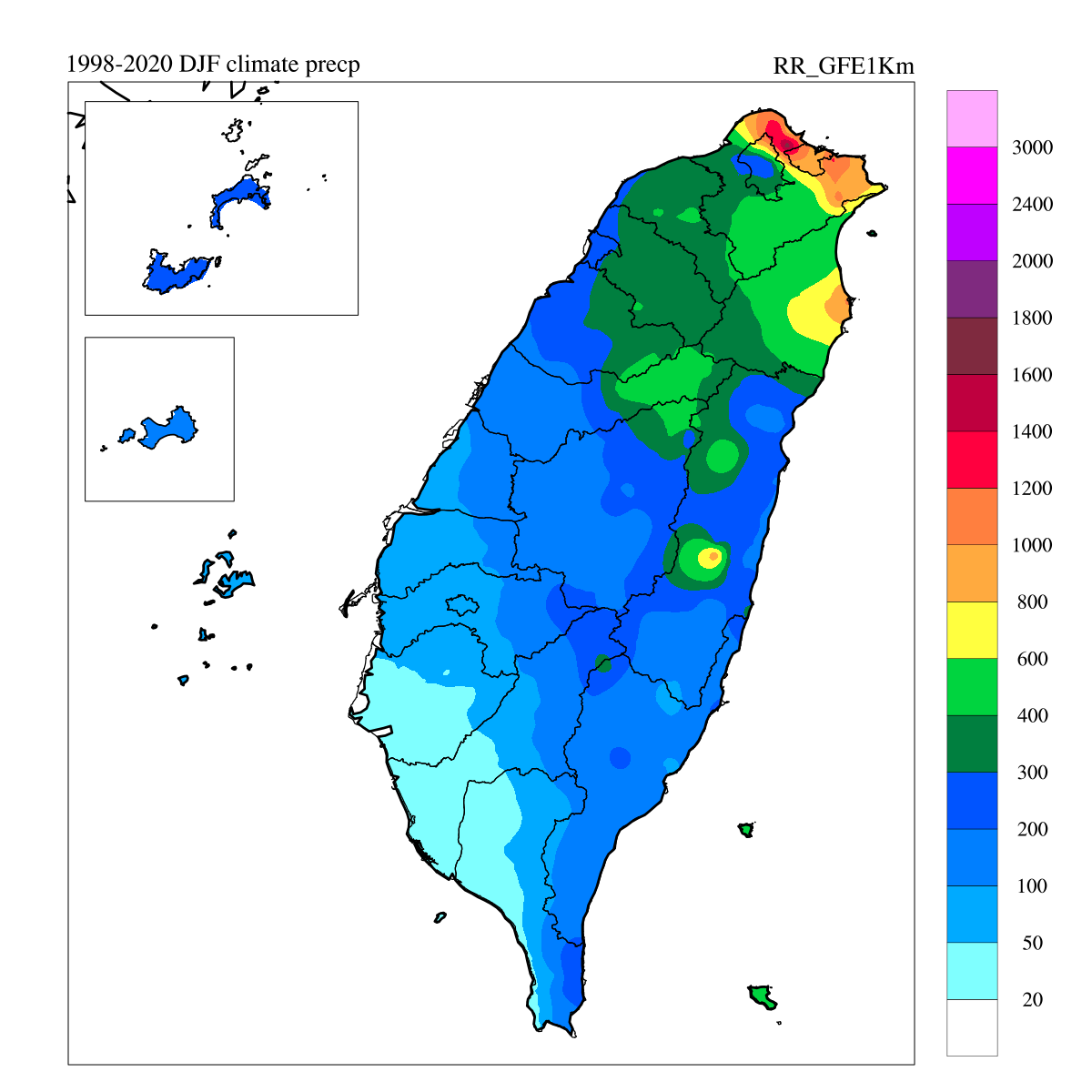

由氣候上冬季降雨分布的平面圖來看,臺灣冬季的雨量分布受地形的影響很大,迎風面的東北部地區雨量遠多於中南部地區。

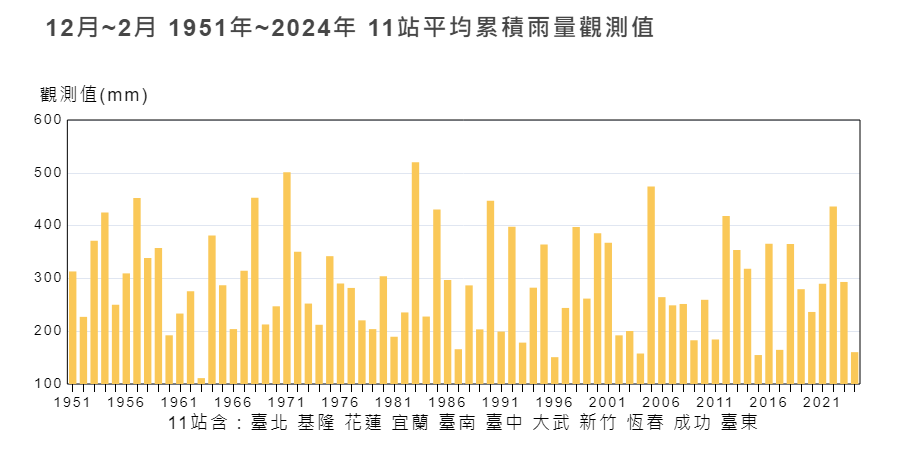

冬季降雨的年際變化

冬天(12-2月)臺灣平地11個測站平均雨量的中位數約260.6 mm,但是不同年之間的變化很大,1951年至今,雨量最少的1963年平均雨量僅有111.1 mm,雨量最多的1983年則多達520.2mm,接近前者同期降雨量的5倍。

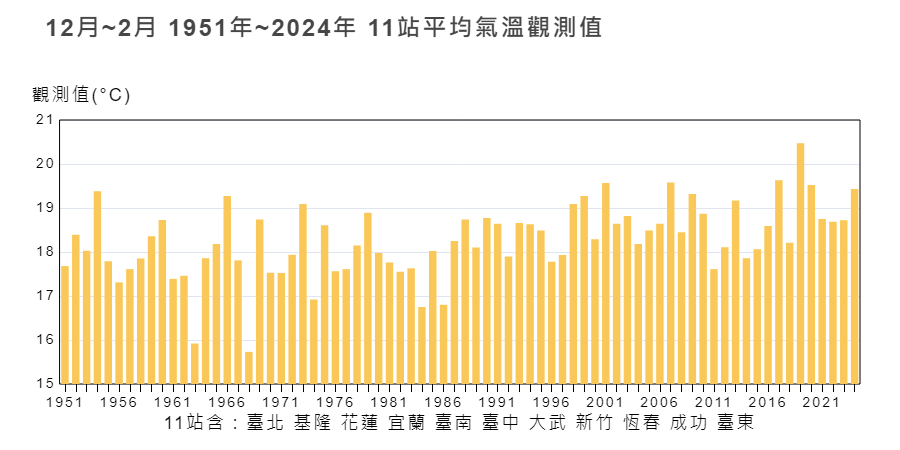

氣溫的年際變化

冬天(12-2月)臺灣平地11個測站平均為攝氏18.7度。1951年至今,平均氣溫最高的1994年為攝氏21.4度,平均氣溫最低的1963年為攝氏13.6度。

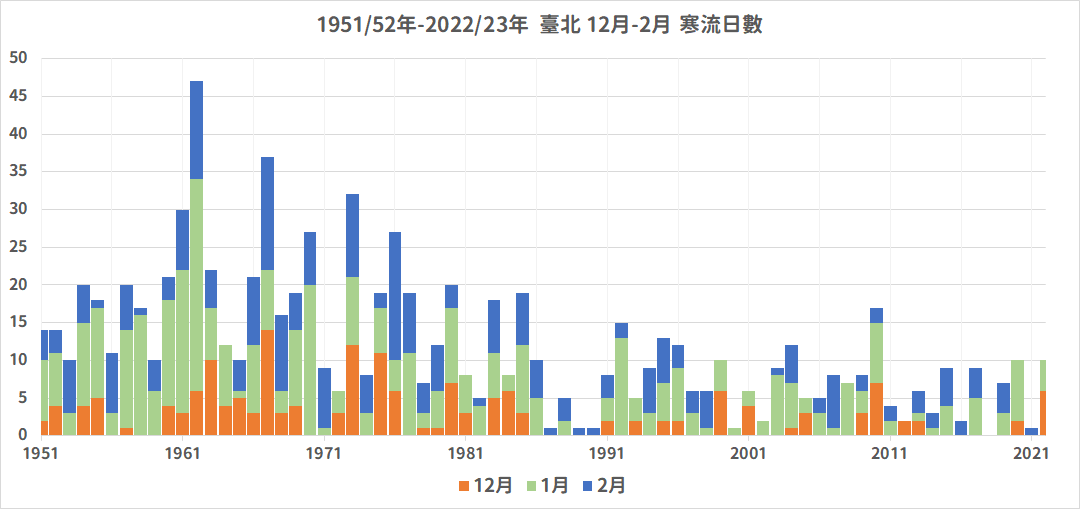

冬季寒流影響天數

12月至2月臺灣受到北方冷氣團的影響程度以1月最為顯著。以臺北為例, 12月平均會有2.4天受到寒流的影響,1月時將近6天,2月約有4天會受到寒流影響。上個世紀的60至70年代為冬季受寒流影響日數較多的一段時期,平均受寒流影響日數為24天,其中1962/1963年的寒流日數更達到47日之多,80至90年代冬季的寒流日數大幅減少為平均8-9天左右,本世紀至今更進一步減少為不到6天。

環流

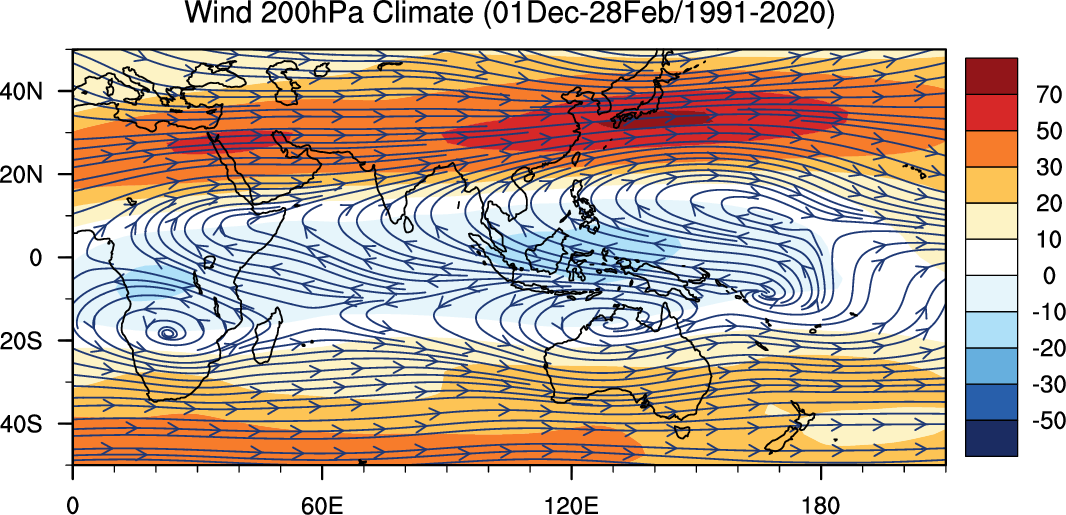

冬季的高低層環流

在高層大氣,除北半球斜壓度持續增強之外,澳洲夏季季風高層向外輻散的北向跨赤道流,亦加速了北半球的高空噴流,使得北半球的噴流強度在1月份達到全年最大值。這種南北半球高低層耦合的冬季環流型態,可維持到澳洲夏季季風的結束,此時華南春雨開始形成。

在低層大氣的部分,入冬後西伯利亞與蒙古高壓、阿留申低壓持續增強,東亞與南亞的東北季風於1月份達到最強,印度洋及西北太平洋熱帶低層都有與夏季反向的南向跨赤道流。在對流方面,熱帶對流中心在秋末時相對於赤道呈現南北對稱的配置,此時更進一步南移至南緯10度左右的區域。