即時氣候監測

什麼是 ENSO?

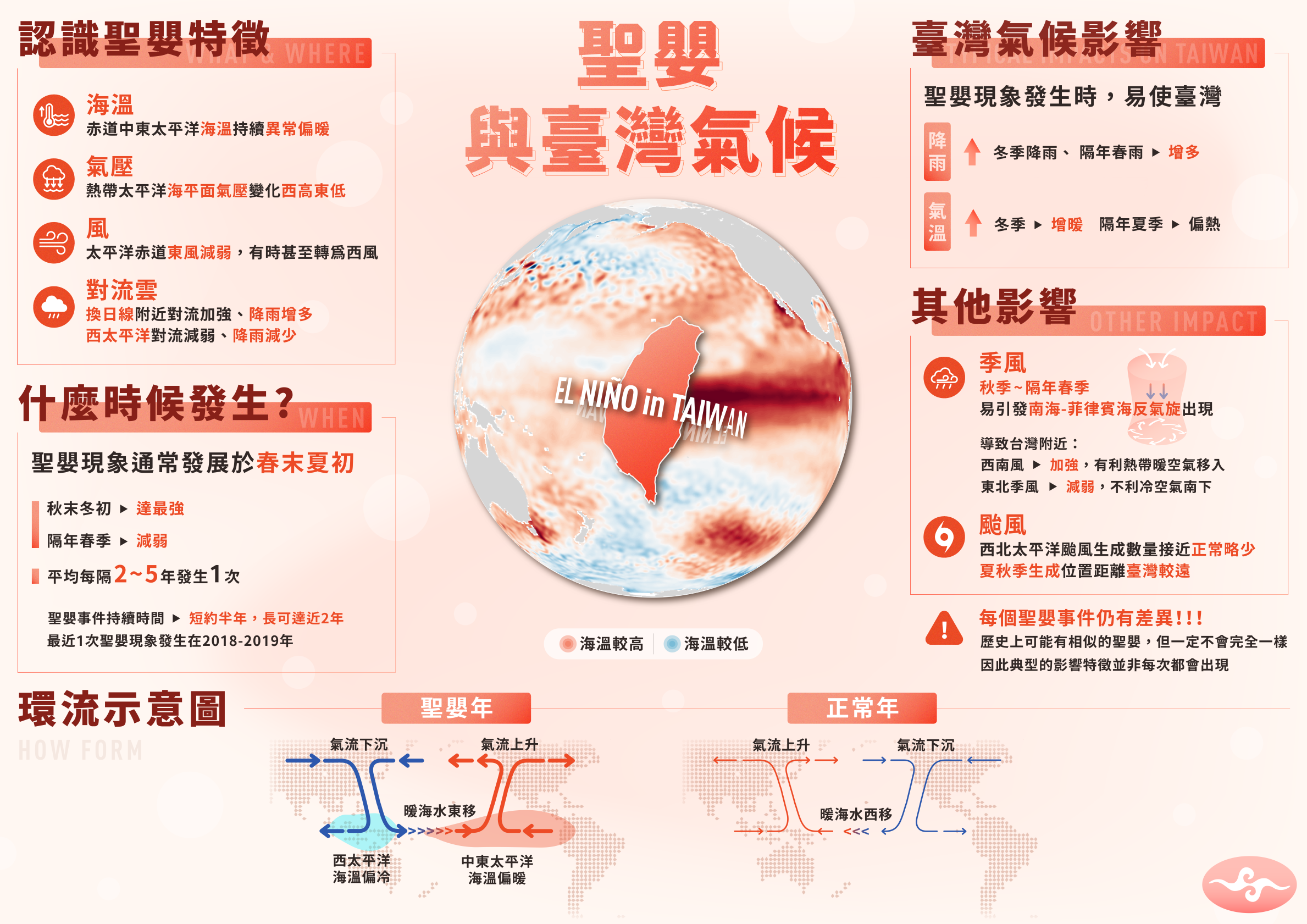

生活在南美洲秘魯沿岸的漁民很早之前就已注意到,平均每隔數年的年末時節,原本海溫偏低的祕魯西部沿岸,海水溫度會突然升高,而氣候上理應溫涼乾燥的祕魯地區,氣溫也異常增暖,並出現持續性降雨。

由於這樣的氣候異常大多發生在耶誕節前後,人們便將其與耶穌基督的誕生連結在一塊,並以西班牙文 El Niño – 小男孩,意指聖誕節降生的耶穌基督,來稱呼這種異常現象,而我們把它譯作「聖嬰」現象。

後來在19世紀末至20世紀初期間,靠著一些科學家陸續的研究發現,人們逐漸拼湊出聖嬰現象的模樣,了解到這種異常現象並非侷限在秘魯沿岸,而是綿延太平洋面數千公里,且同時與東西太平洋上的氣壓變化現象「南方振盪(Southern Oscillation)」在時間週期上有高度的相似性,說明聖嬰現象同時存在海洋與大氣之中。

因此科學家便借用秘魯漁民的說法,把這種每隔數年(2 – 7 年)發生在赤道東太平洋海水異常增溫、影響全球氣候的現象稱為「聖嬰與南方振盪現象(El Niño Southern Oscillation,ENSO)」。

有趣的是,赤道東太平洋除了會異常變暖外,竟然也是會變冷的。而針對這個和聖嬰現象相對的氣候異常現象,科學家也取了個相對於「El Niño(西班牙文中的小男孩 👶)」的名詞 — 「La Niña(西班牙文中的小女孩 👧)」,通常習慣翻譯為「反聖嬰」現象。

雖說是「反」聖嬰,兩者並不是完全對稱相反…… 像是聖嬰年的海溫異常程度往往更強、或是反聖嬰現象的持續時間更長等等,都反映著兩者雖然「相對」,卻不是完全「相反」的現象。

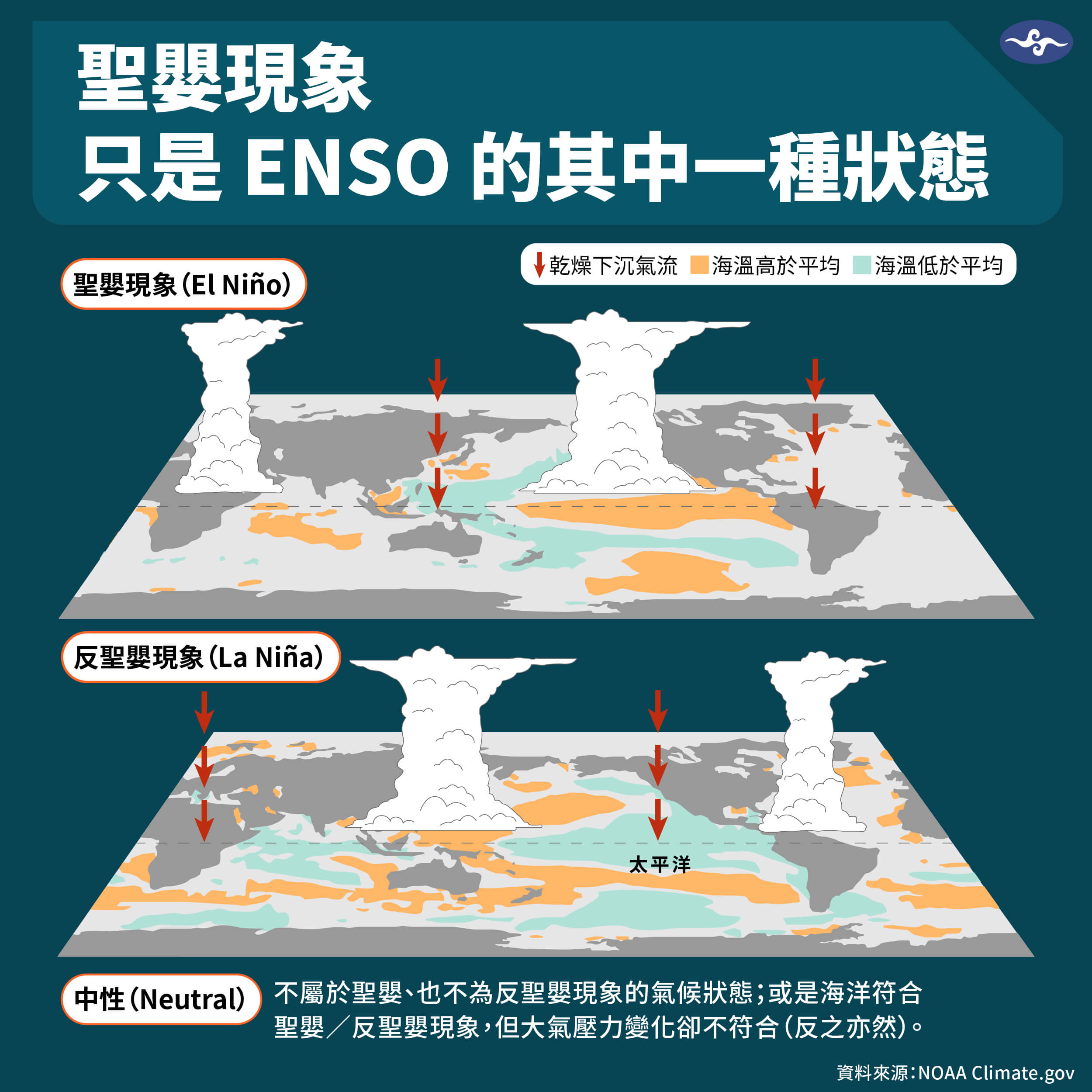

根據太平洋海溫與氣壓相較於常年氣候平均值的差異特徵,也就是所謂的距平值(註),ENSO可分為聖嬰、反聖嬰和中性三種狀態,聖嬰現象只是其中的一種狀態而已。

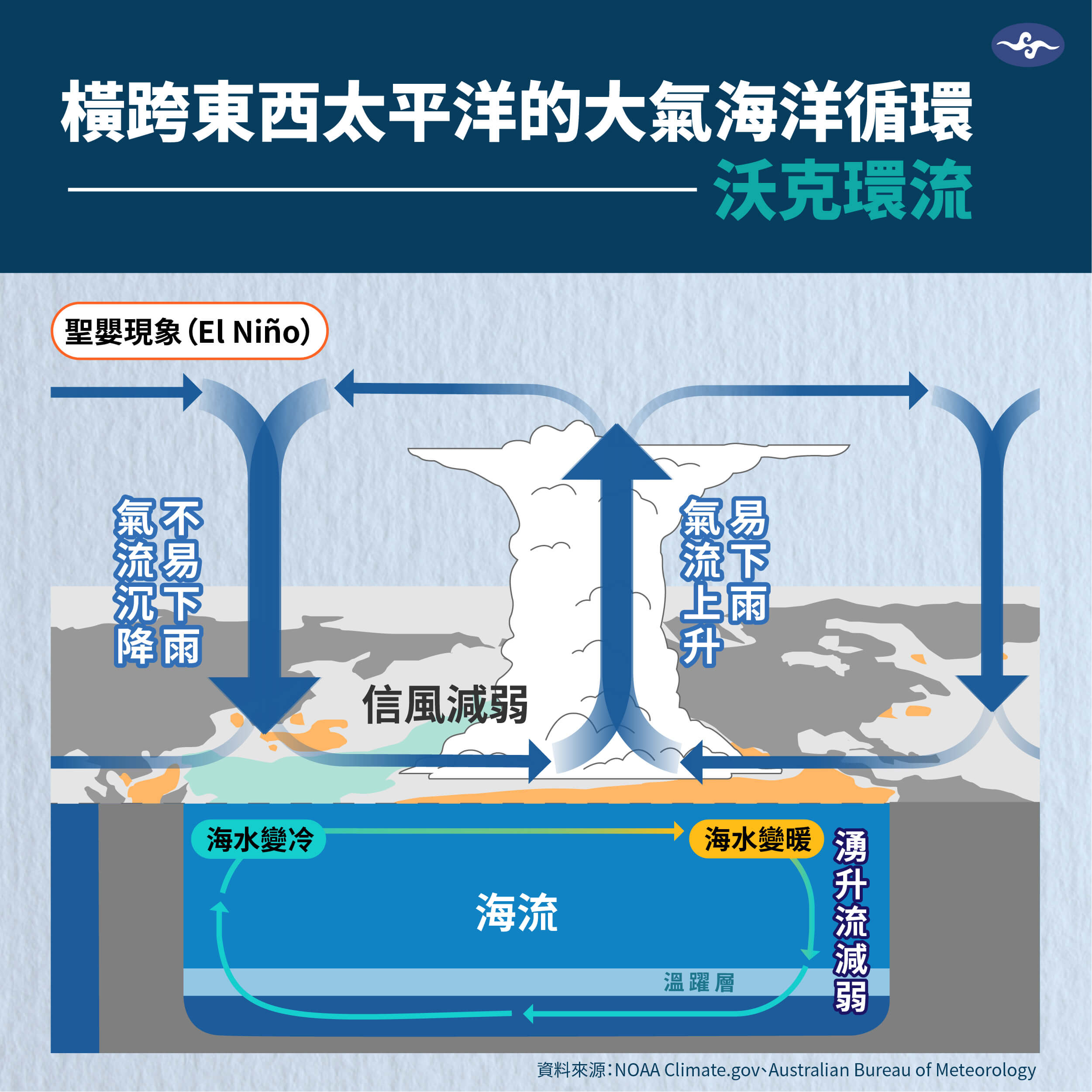

從海洋和大氣特徵來看,聖嬰現象在熱帶「中-東」太平洋的海表面溫度較氣候平均值異常「偏暖」(正距平),而「西」太平洋海溫則較氣候平均值異常「偏冷」(負距平)。這樣的海溫距平配置造成「東」太平洋區域的「氣壓降低」、「西」太平洋區域的「氣壓增加」,進而影響整個熱帶太平洋的氣流變化。原先由「東向西」的信風(貿易風)減弱,甚至轉變成「西向東」吹,並在東太平洋區域輻合上升,西太平洋區域下沉。由於這樣的海溫、氣壓異常特徵,在聖嬰年時,經常出現東太平洋降雨量增加,西太平洋降雨減少,甚至是面臨乾旱等困境。

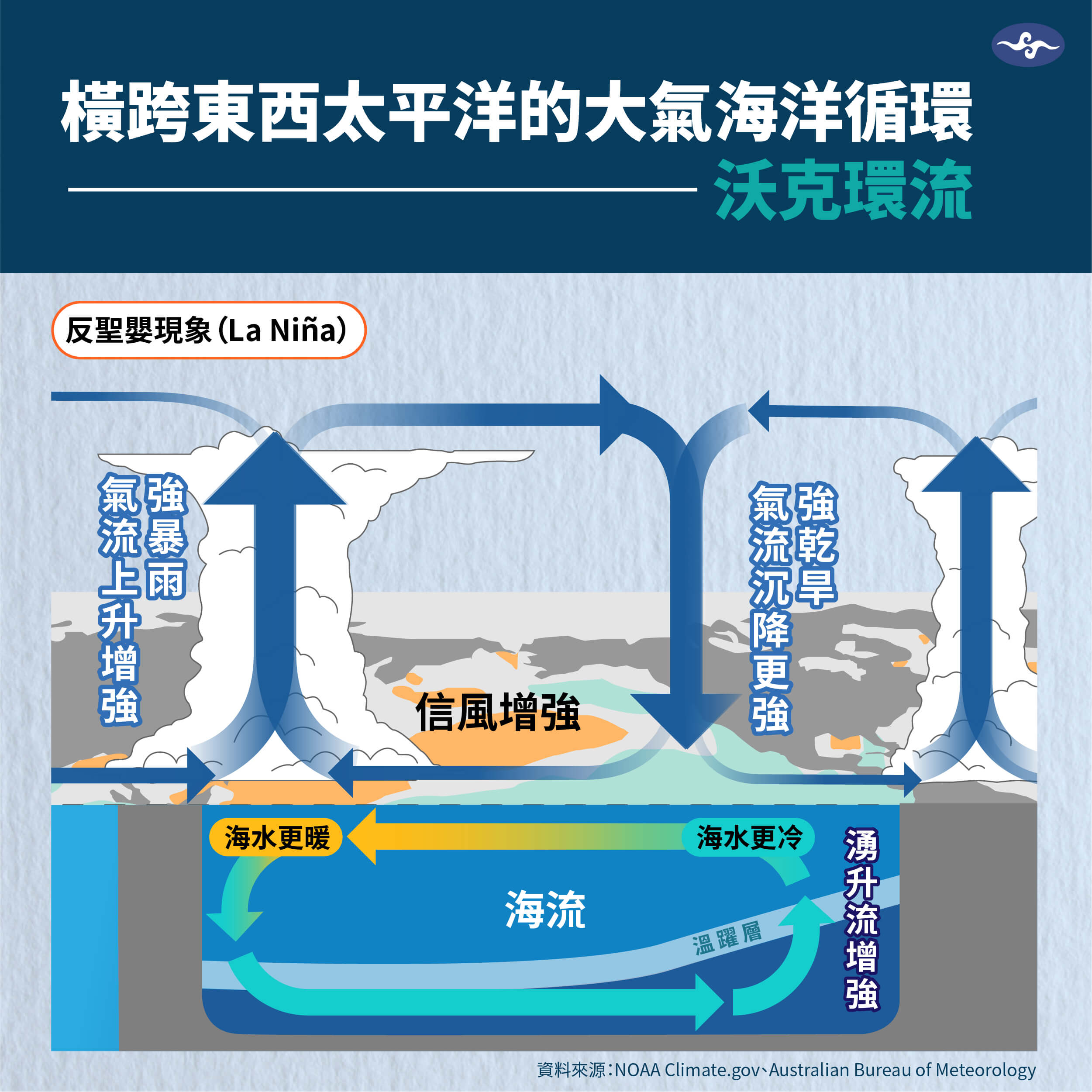

但當熱帶「中-東」太平洋海表面溫度較氣候平均值「偏冷」、「西」太平洋海溫較氣候平均值異常「偏暖」,便是反聖嬰現象發威的時候了!

海溫變化讓「東」太平洋區域的「氣壓增加」,「西」太平洋區域的「氣壓降低」。東太平洋區域出現更強的下沉氣流,西太平洋區域則形成更強的上升氣流,讓原先沿著赤道吹拂的「東向西」信風也變得更強。在反聖嬰年時,往往造成熱帶中、東太平洋更乾旱的氣候型態,而西太平洋的降雨量則會比常年更多。

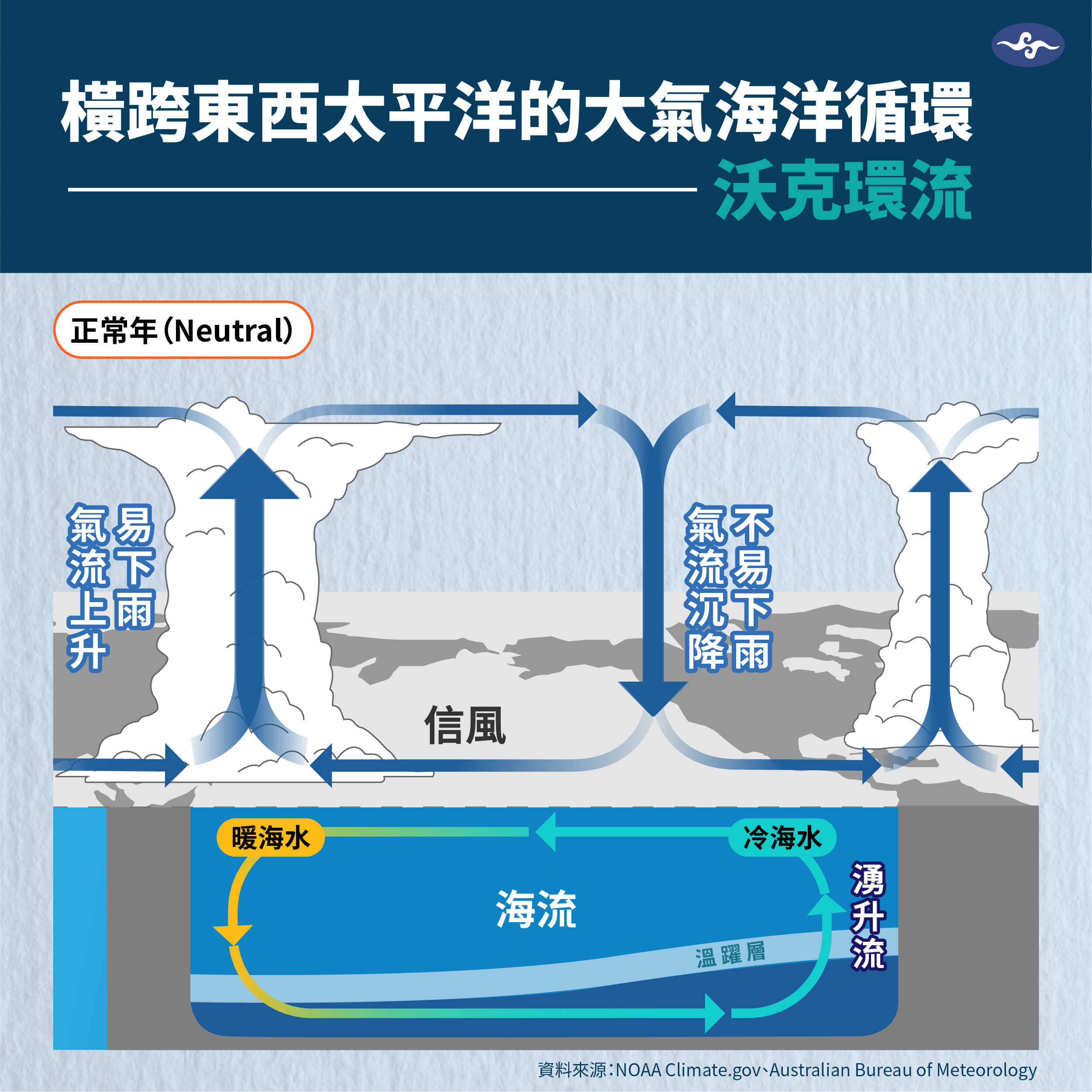

此外,也有不屬於聖嬰、也不為反聖嬰現象的「中性(或正常)」狀態,此時熱帶太平洋海表溫度通常接近氣候平均;或是海表面溫度雖有異常現象,但缺少相對應的大氣變化的狀態。

註:距平值為特定數值與平均值的差,可分為正距平與負距平。氣候科學上常使用「距平值」來判斷特定時段的數據相對於長期氣候平均(如 30 年平均值)是高還是低。ENSO不同狀態的大氣海洋環流變化

對全球和臺灣的天氣和氣候有何影響?

在討論ENSO現象如何改變全球氣候前,我們得先介紹影響全球氣候特徵的大氣環流:哈德里環流。

赤道地區受熱上升的氣流,在抵達對流層的高度後分別向兩極移動,到南北緯 30 度左右沉降於地表形成副熱帶高壓,並以信風吹回赤道地區。這位於赤道-南北緯之間的大氣環流便被稱為「哈德里環流(Hadley Cell)」。

在聖嬰年時,熱帶中-東太平洋海溫異常增暖,海水蒸發提供大量水氣,洋面上的暖濕空氣經由對流成雲後降雨,使平時對流不活躍、雨量較少的東太平洋地區(如秘魯)出現豪大雨和水災的機會增加。

相對而言,高空大氣在海溫較低的熱帶西太平洋沉降,造成地表氣壓增加並抑制降雨,使原本對流較旺盛、多雨的熱帶西太平洋地區(如印尼、馬來西亞)雨量驟減、甚至出現乾旱。

也由於熱帶中-東太平洋對流活動增加,空氣上升至高空凝結的過程,會釋放出更多潛熱,因此中高層大氣會比平常年更加溫暖,流向兩極的氣流也會變得更強,進而增加哈德里環流的強度,導致全球大氣環流模式有了改變,像是影響冬季北太平洋上空的西風噴流位置變化等,同時也可能間接造成全球出現異常的降雨分布。

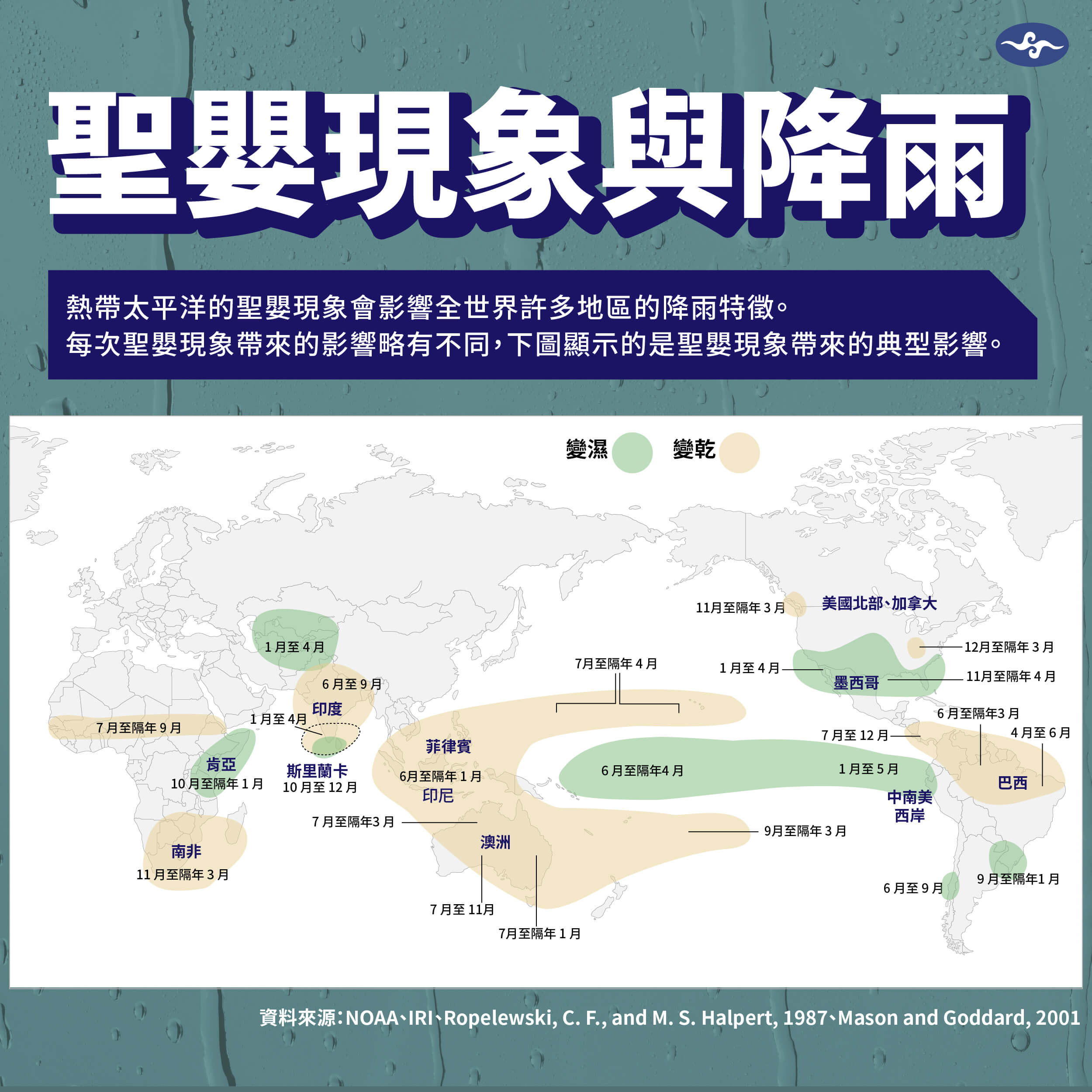

聖嬰現象影響全球範圍的大氣環流和地面氣候,在數千公里的距離上出現關聯性,被稱為「聖嬰遙相關(El Niño teleconnections)」。了解 ENSO 遙相關影響有助於各地對異常氣候的防災準備,右圖便是以歷史觀測資料所統計出來,聖嬰現象將帶來的降雨變化與發生季節,但由於每個 ENSO 都存在差異,典型的遙相關特徵也並非絕對,仍存在不確定性。

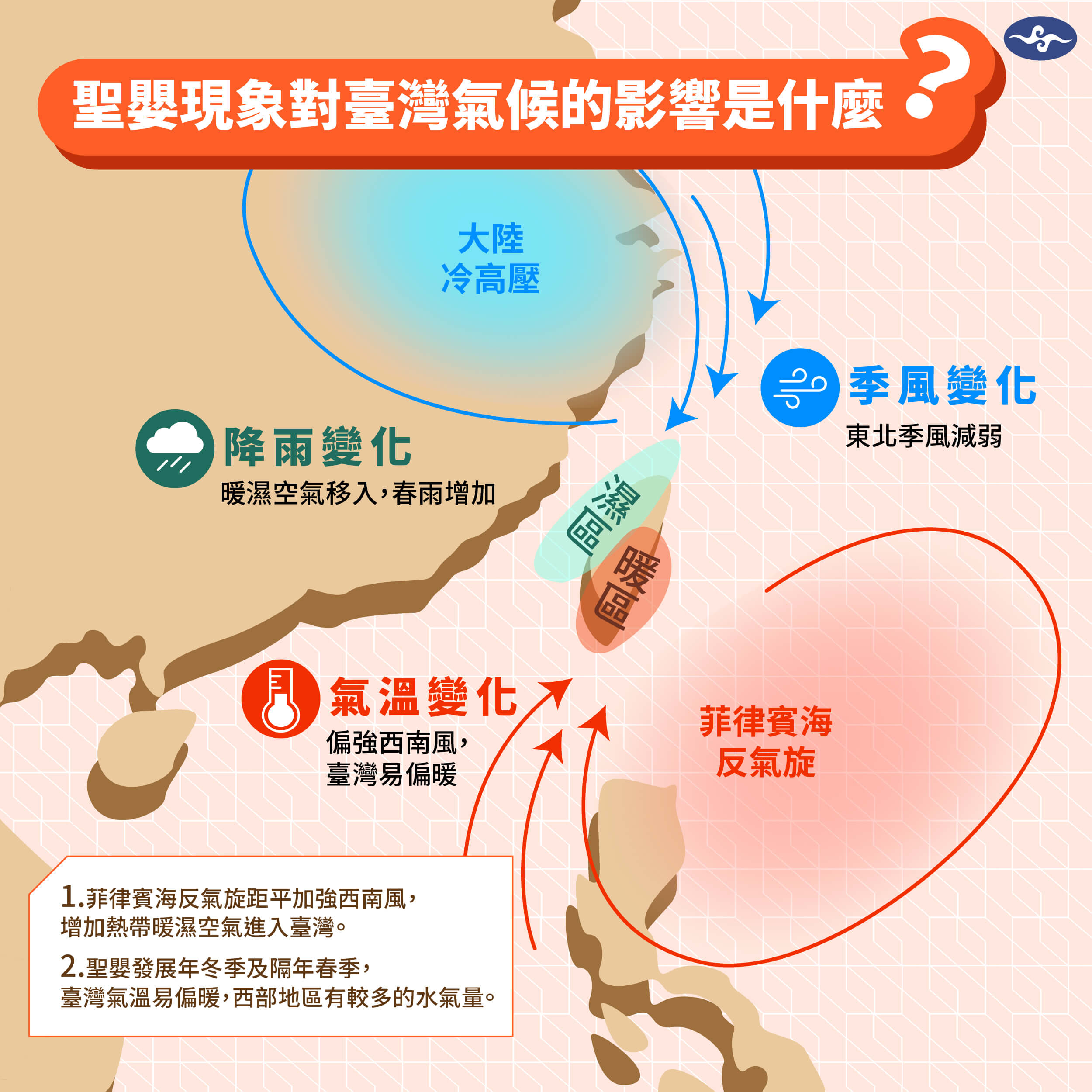

雖然臺灣不在聖嬰現象主要影響區域內,但聖嬰仍可能透過「遙相關」影響到臺灣氣候。

例如,若聖嬰發展年的秋季至隔年春季時期,能在南海至菲律賓海引發反氣旋異常,會加強臺灣附近的西南風,並使熱帶暖濕空氣移入,臺灣就會出現「暖冬」,隔年「春雨」也可能增加。

如何監測?

我們如何監測ENSO的變化呢?聖嬰現象發展的特徵是赤道中東太平洋海水異常增暖、西太平洋異常偏冷、赤道信風減弱,還有熱帶太平洋東西兩側的氣壓差變化等。這些海洋與大氣的變化資訊,可以透過各種工具和技術來取得,包括衛星遙測、海洋浮標、船舶和機械監測設備等觀測系統。

不過,要如何判斷聖嬰現象的開始,以及今年到底是 #聖嬰年 或 #反聖嬰年 ,我們還需要參考一些氣候指標。

判斷聖嬰/反聖嬰現象的常用指標:「ONI」和「SOI」

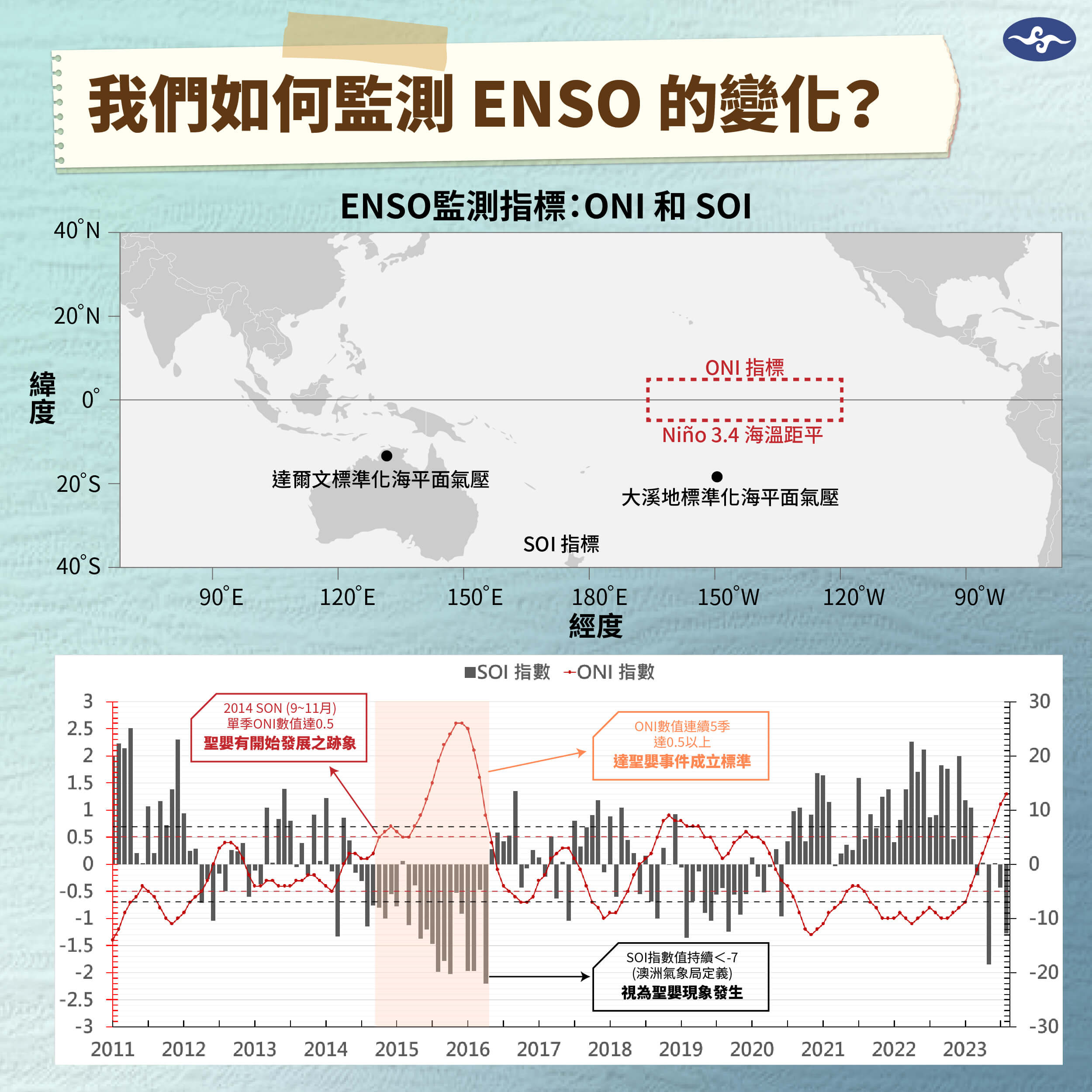

科學家為了能夠掌握ENSO的海洋與大氣變化特徵,陸續發展出一些氣候指標作為監測工具,其中海溫指標「ONI」和氣壓指標「SOI」是較常被拿來使用的兩種參考指標。

ONI指標(Oceanic Niño Index,ONI)

ONI指標的定義範圍如右上圖紅色虛線框所示,是以赤道中太平洋 Niño 3.4 區域,也就是 5°N~5°S、120°W~170°W範圍內的海溫距平值(實際觀測值-氣候平均值),取逐3個月的滑動平均計算而得。主要用來監測赤道中太平洋的海溫變化特徵,有助於我們掌握ENSO現象的發展狀態。

臺灣中央氣象署參考美國氣候預報中心(Climate Prediction Center, CPC)的作業規範,當有1個(單季)ONI指標值達到0.5以上,且接下來的幾個ONI預測值也將持續大於或等於0.5時,我們預期「聖嬰」已有開始發生的跡象。反之,若 ONI 值達到 -0.5 以下且未來預期會持續小於或等於-0.5,則代表即將進入「反聖嬰」開始發展的階段。

若至少已連續有5個 ONI 指標值皆達到0.5 以上時,就會認定該段時期已達到「聖嬰」事件成立的標準,即視為是一聖嬰年。「反聖嬰」事件定義標準亦同,只是判定的門檻數值為 -0.5 以下。若 ONI 指標值在 -0.5~0.5 之間,或是沒有達到時間連續性的標準時,表示大氣與海洋為「中性(Normal)」狀態,不屬於聖嬰或反聖嬰現象任一方。

SOI指標(Southern Oscillation Index,SOI)

SOI 指標又稱為南方振盪指數,主要以南太平洋的大溪地(Tahiti)和澳洲的達爾文(Darwin),兩地的海平面氣壓差值(經標準化處理),作為監測赤道東、西太平洋氣壓變化或信風強度的依據。

當SOI數值為負,表示赤道太平洋東側(Tahiti)氣壓低於西側(Darwin),信風會比正常年弱,大氣狀態符合聖嬰發展時期的特徵。相反地,當SOI數值為正,表示赤道太平洋東側(Tahiti)氣壓高於西側(Darwin),信風會比正常年要增強,大氣特徵與反聖嬰發展時期相符。

根據澳洲氣象局的定義標準,若SOI數值持續<-7,可視為有「聖嬰」現象發生;反之,若數值持續>7,則視為有「反聖嬰」現象。不過,不同國家的氣象單位對於資料標準化處理方式略有不同,數值可能稍有差異。

👉想知道SOI如何計算?可參考美國氣候預報中心網站:https://reurl.cc/nLRnZX

👉若想更詳細了解海氣環流現況及未來聖嬰發展趨勢,可參考氣象署每月15日發布的「中央氣象署聖嬰展望」,裡面會有更多資訊哦~